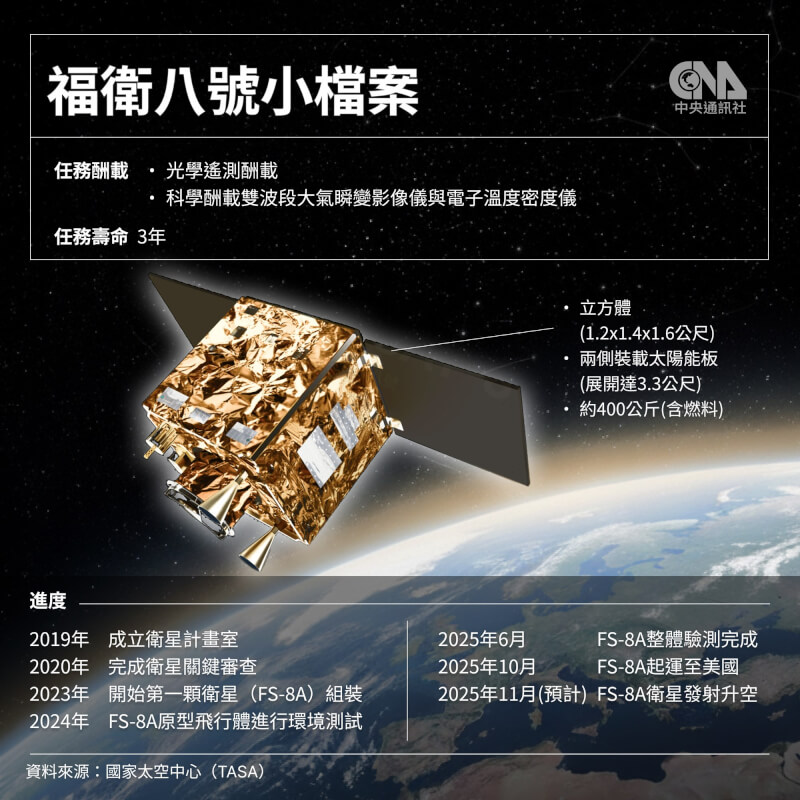

福衛八號首顆衛星「齊柏林」 關鍵元件自製率達84%

(中央社記者趙敏雅新竹7日電)台灣首個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」第1顆衛星「齊柏林衛星」今天起運,國家太空中心主任吳宗信表示,福衛八號延續福衛五號的技術經驗,影像解析度更佳,未來完成星系布建後,將強化國家安全與災害防救等應用。

福爾摩沙衛星八號第1顆衛星「齊柏林衛星」今天自國家太空中心起運,將運抵美國加州,第4季發射升空。總統賴清德、國科會主委吳誠文、國家太空中心主任吳宗信、已故導演齊柏林家屬及「看見‧齊柏林基金會」代表等均到場見證。

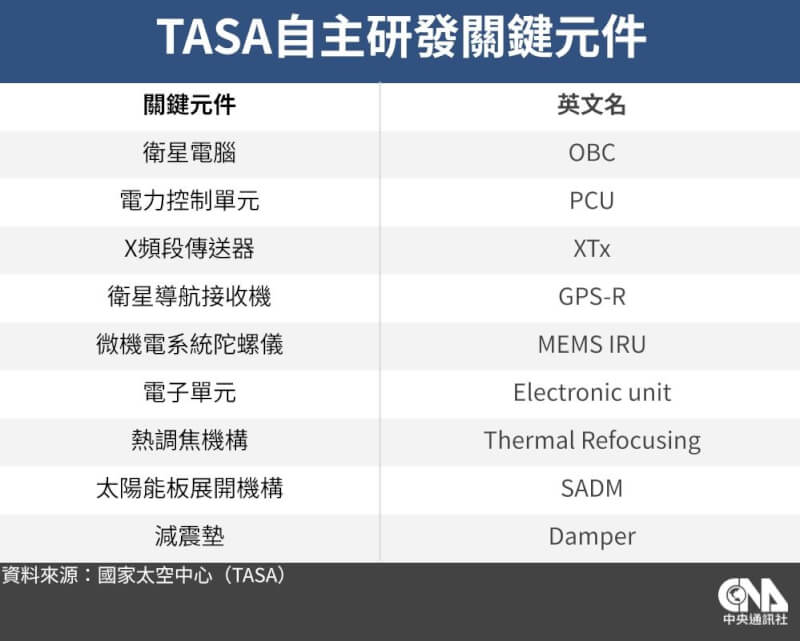

吳誠文致詞時表示,「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發率達84%,通過所有檢測工作後,希望11月成功發射,這是許多研發人員的心血,也匯聚學界與產業界的協助。

吳誠文表示,福衛八號影像解析度從福衛五號的2公尺提升至1公尺,經處理後更可達1公尺以下,福衛八號還有多顆衛星要發展,目標是推進至70公分,甚至達到50公分。過去福衛五號已能從太空中看到獨棟房子,現在福衛八號能清楚辨識一輛汽車。

吳誠文強調,競逐太空首要必須建立自主衛星能力,但單靠政府力量無法達成,需要產業支持,因此要發展太空產業,7月時行政院通過「次世代通訊科技發展方案」,這與第三期太空計畫相輔相成,將加速衛星通訊技術與應用推進。

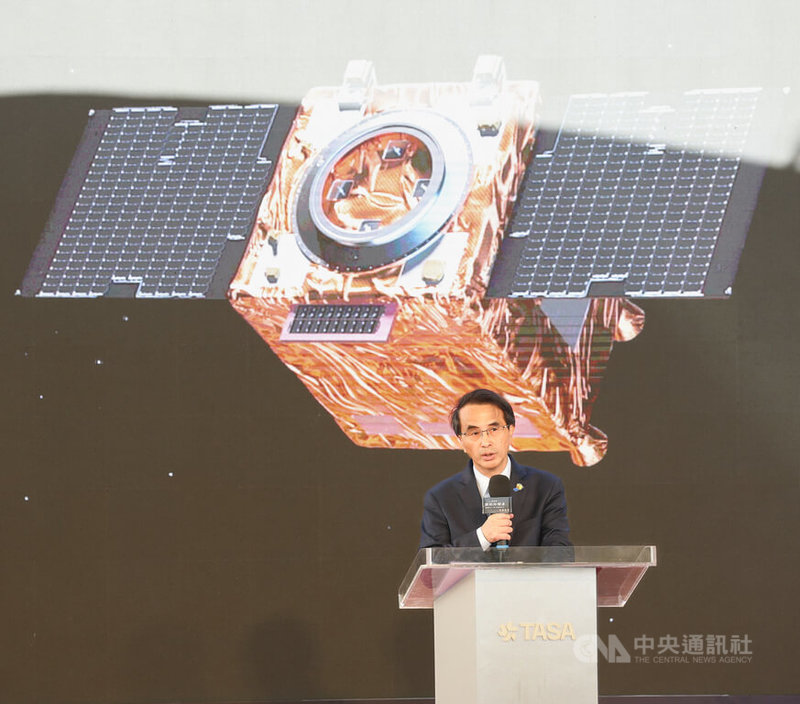

吳宗信表示,在福衛五號後,太空中心持續主導讓光學、機械、電控、飛控等系統進一步國產化,也使福衛八號的自製率能進一步提升。福衛八號的技術突破,代表台灣穩步邁向太空自主發展。

吳宗信指出,除了衛星研製的技術突破之外,福衛八號提供的影像資料也將更廣泛的應用。在國際合作方面,期待福衛八號可以在「守望亞洲」計畫中,延續福衛五號的經驗,強化與亞太國家的影像分享。

在永續發展方面,福衛八號的資料可望成為農業監測以及國土規劃的基礎,降低災損並促進自然資源的有效利用。在國家安全領域,衛星影像在經過判讀後可以轉化為各種情資,持續不間斷地看顧台灣。

吳宗信進一步說明,福衛八號將由8顆衛星構成星系,預計2031年布建完成,根據估算,約1天可通過台灣3次,因此能提供即時影像,以自然災害來說,能掌握受損範圍,有助於救災及後勤準備。

福衛八號計畫從2019年開始,由3任計畫主持人接力,吳宗信表示,經歷關鍵設計審查、整合測試等關卡,一路以來可說是關關難過關關過,看著福衛八號首顆衛星起運,就像看到栽培多年的學生畢業,既不捨又開心,「期待它(齊柏林衛星)貢獻國家社會,接下來我們八號星系,它的小弟小妹還等著要畢業,希望大家一起打拚」。(編輯:潘羿菁)1141007

- 2026/02/15 13:06

- 2025/11/02 09:53

- 2025/10/07 15:56

- 福衛八號首顆衛星「齊柏林」 關鍵元件自製率達84%2025/10/07 14:19

- 2025/10/07 12:34

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。