流行性腦脊髓膜炎添1死 累計病例數創8年同期新高

(中央社記者曾以寧台北12日電)衛福部疾管署今天公布新增1例本土流行性腦脊髓膜炎,南部有癌症等病史70多歲男,因呼吸喘住院10天突意識改變、血氧降低,當天死亡;今年累計病例數6例為近8年同期新高。

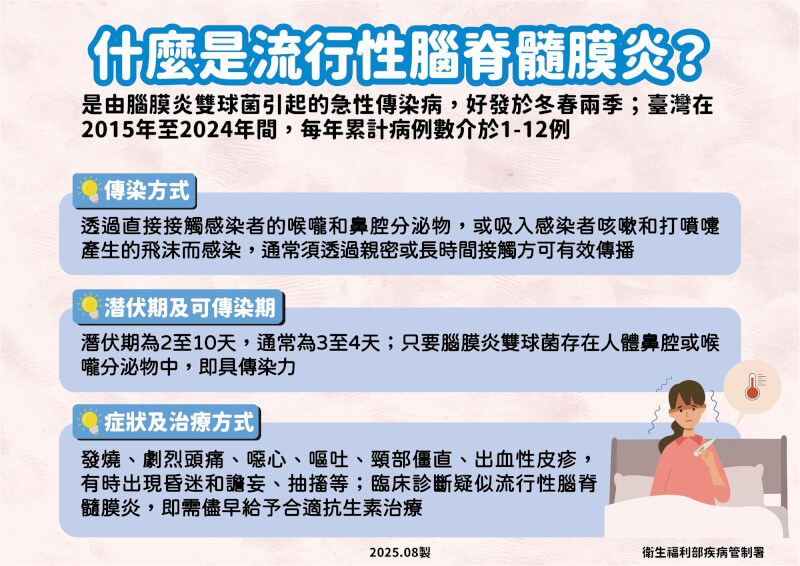

流行性腦脊髓膜炎小百科

腦膜炎雙球菌(Neisseria meningitidis)引起的腦膜炎稱為流行性腦脊髓膜炎。

常見症狀

發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀,如精神錯亂(譫妄),約75%的腦膜炎個案可在血液中分離出此細菌。

致死率

即使給予合適抗生素治療,致死率仍有10%~15%。另外,約有5%~20%的個案,未經腦脊髓膜炎症狀,直接進展至流行性腦脊髓膜炎敗血症,出現瘀斑(purpura)、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等。致死率可高達40%,且存活者中有20%產生相關後遺症。

好發族群

1歲以下的嬰兒較少猝發案例,且臨床症狀不典型亦不易察覺,常只有發燒、嘔吐,還可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食、張力低下等症狀。

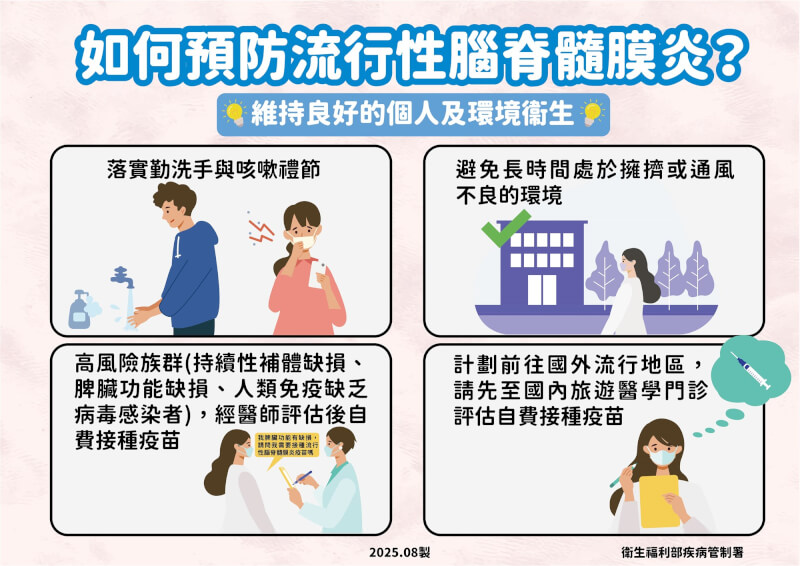

預防方式

接種流行性腦脊髓膜炎疫苗,在高風險地區保持個人衛生、戴口罩,避免接觸有呼吸道症狀病人。

資料來源:衛福部

林詠青指出,7月下旬因為呼吸喘、咳嗽有濃痰,症狀持續2週後就醫,醫師研判為慢性阻塞性肺病造成,收治住院並給予類固醇及氣管擴張劑治療;但個案在住院第10天(8月3日)突然意識改變,血氧濃度降低、心律不整、發炎指數上升,懷疑肺部遭到感染,雖給予抗生素治療,仍於於當日死亡。

林詠青指出,個案死因初步研判為慢性阻塞性肺病與肺癌致死,但死後又於血液中檢出流行性腦脊髓膜炎致病菌「腦膜炎雙球菌」B型確診。相關接觸者皆已安排衛教及健康監測,並由醫師評估是否採檢或預防性投藥。

林詠青說明,流行性腦脊髓膜炎傳染常見於軍隊軍營、學校宿舍等生活較密集的地方;其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫,須透過親密或長時間接觸方可有效傳播,健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌,其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病,免疫低下者較容易致病。

疾管署指出,其潛伏期約2至10天,主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等,有時也會出現昏迷和譫妄等症狀,嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡,需及時給予抗生素治療。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說,依據監測資料,國內今年累計6例流行性腦脊髓膜炎確定病例,為2018年以來同期最高。2016年至2024年統計資料顯示,每年累計病例數1至12例,個案感染年齡以25至64歲為多(占30%),其次為19至24歲及65歲以上(各占23%),病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。(編輯:林恕暉)1140812

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![賴總統春節談話 強化國防拚經濟、帶領台灣穩健向前[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/webcover/420/20260215/800x600_729810307262.jpg)