不限必要藥品 未來擬停產或退出台灣須提前通報

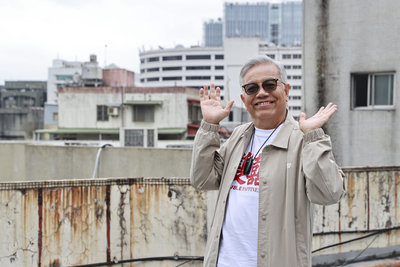

(中央社記者沈佩瑤台北11日電)今年已有47項藥品擬退出台灣,食藥署長姜至剛今天說,多數有替代藥品,另已提藥事法修正草案,未來不再限於必要藥品清單,藥廠若要停產或退出台灣市場,都須提前半年通報。

缺藥是全球議題,影響民眾健康,今年陸續發生化痰藥「氣舒痰」暫停供應台灣市場、氣喘用藥「可滅喘」將停止供應。根據衛生福利部食品藥物管理署統計,今年截至9月底,已有47項藥品提出退出台灣市場。

食藥署長姜至剛今天接受媒體電訪說明,經評估,其中25項藥品已有同成分、同劑量、同劑型的「三同」學名藥可替代,另21項雖無「三同」藥品,但仍有相同成分、不同劑型、藥理機轉類似或適應症相同的藥品可以銜接使用。

最後1項則為免疫抑制劑環孢靈素針劑,姜至剛表示,原廠諾華公司已承諾可供應至明年底,國內也有藥廠評估專案製造,供應不間斷。

對於外界關心藥品退出是否與藥價制度有關,姜至剛解釋,藥價並非單一因素,可能也與市場規模小、成本或利潤考量、業者策略調整等有關。他強調,全球藥品供應鏈正朝「在地化」方向發展,台灣也會積極推動學名藥落地生產,強化用藥韌性與自主能力。

姜至剛透露,過去僅藥事法規定的「必要藥品」,必須提前半年通報退出市場,衛福部已送出藥事法修正草案至行政院,未來只要藥廠擬停產或退出台灣市場,都須提前半年通報,不再限於必要藥品清單,以利主管機關及早啟動因應機制。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出,就她第一線觀察,過去10年來,才13款原廠藥選擇退出台灣市場,但今年已至少7款藥品陸續退出台灣,包括美百樂鎮錠、安普諾維等三高常用藥物,這是醫藥供應鏈的一大警訊,呼籲政府應從藥價制度面積極因應。

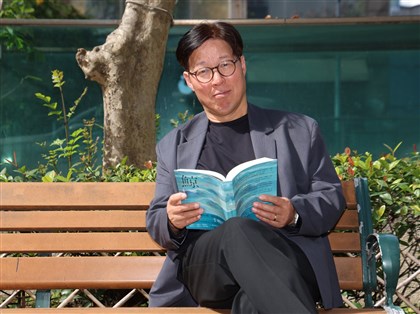

台大醫院北護分院社區醫療暨長期照護部主任黎家銘認為,健保署與藥廠在藥價上無法取得共識,因此藥廠決定退出台灣市場,當然有點可惜,但多數藥品都有可替代選項,重點在於效果與安全性。

黎家銘表示,通常會建議病人換藥後要加強追蹤,例如增加量測血壓次數等。相信在台灣上市的藥品均經過政府把關認證,安全無虞。(編輯:張雅淨)1141011

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![台灣銳劍男團亞青賽頂住壓力擊退香港 奪隊史首金[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20260227/878x658_335423522845.jpg)