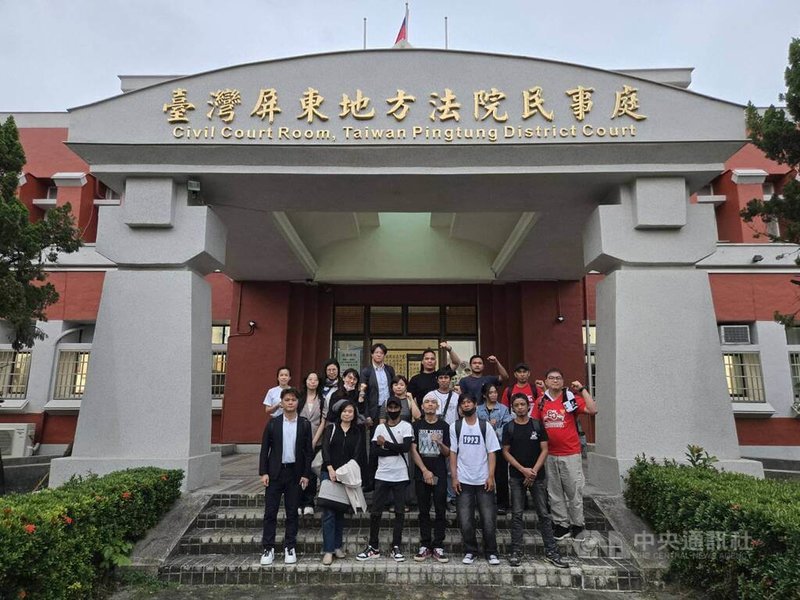

8印尼漁工告船東補基本工資差額 挑戰法律模糊地帶

(中央社記者黃郁菁屏東縣19日電)8名曾遭欠薪的印尼漁工,對銪富號船東提起民事訴訟,要求給付勞基法基本工資差額,盼挑戰勞基法模糊地帶;昨天第2次開庭,學者認為,勞動部應說明遠洋漁工不適用理由。

8名曾在銪富號工作的印尼籍漁工,向船東提起訴訟,要求給付勞基法法定基本工資差額,案件昨天於屏東地方法院第2次開庭。5名到庭漁工,皆因遭遇長期欠薪、工作環境不佳,已轉任農工或廠工,他們一致認同,提告不僅為自身,也希望透過法律行動,為台灣遠洋漁業外籍漁工爭取權益。

其中Matthew說,他的漁船工作經驗「有點創傷」,連續工作12小時是常態,作業期間每天都睡眠不足、很累,期間船上還發生過海水淨化設施故障,無法完全淨化成淡水;以及因補給船沒來,有1個月缺乏油品、調味料,食物僅能水煮。此外,這也不是他第1次被欠薪,此前曾被中國籍漁船欠薪8個月,連2次經驗讓他不願再從事海上工作。

此案是台灣罕見由遠洋外籍漁工主動提起的民事訴訟,結果可能牽動境外聘僱漁工薪資標準、聘僱模式制度改革,引發人權團體、法律學者關注。

到場法庭觀察的台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示,台權會向來主張廢除聘僱漁工雙軌制,只要在掛有中華民國國旗上漁船工作,就該適用國內法,尤其此案還是在台灣完成契約後才到薩摩亞進行漁撈;希望法官仔細檢視漁工狀況,依照國內相關法規審理此案。

國立陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡表示,一名勞工在台灣工作,唯一可以不適用勞基法理由,即勞動部明確依法律格式公告排除,可是勞動部從未公告。

今年8月首次開庭後,屏東地方法院在9月發函勞動部,問爭點遠洋漁工在台灣籍漁船是否適用勞基法,勞動部回函尚不適用;對此,邱羽凡表示,勞動部只給結論,卻未說明不適用理由,關係到眾多遠洋漁業漁工權益,勞動部必須說明清楚。

邱羽凡認為,漁業署「遠洋漁業條例」境外僱用辦法有法律疑慮,即便人在境外簽訂契約,遠洋漁工在台籍漁船工作而仍屬台灣境內,依船旗國原則應適用國內基本勞動法規;且台灣沿近海漁業目前都適用勞基法,為何偏偏排除遠洋漁業的外籍漁工?

去年8月屏東遠洋漁船銪富號遭爆積欠10名印尼漁工15個月薪資,漁工於立法院召開記者會隔天,船東補發全數薪資,並補償每人新台幣2000元;其中8名漁工後續經法務部調查局高雄市調查處鑑定為人口販運被害人,屏東地檢署展開刑事調查,今年4月船東獲不起訴處分。

外籍漁工在台灣漁船工作分為境外聘僱與境內聘僱,境外聘僱主管機關為漁業署,適用「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」,基本薪資為美元550元,多見於遠洋漁業;境內聘僱則適用勞基法,享勞基法基本薪資,常見於沿近海漁業。(編輯:陳仁華)1141119

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。