碩果僅存的冬天陽光

前往尋找風景的過程,看作是⼀場永無⽌盡的旅途,有時未必要孤單前往,而是更喜歡⼀個⼈,進入那種放空,拍下感受性的事物。

七年級作家面臨媒介與時代的跨越,在這個跨越裡,他們汲取了特殊的養分,也面臨諸多挑戰,最後生長出屬於這個世代的台灣文學。身為「跨」世代的七年級作家,文學養成是從何處開始的?新興媒介是如何影響他們行走在與上個世代完全不同的道路?

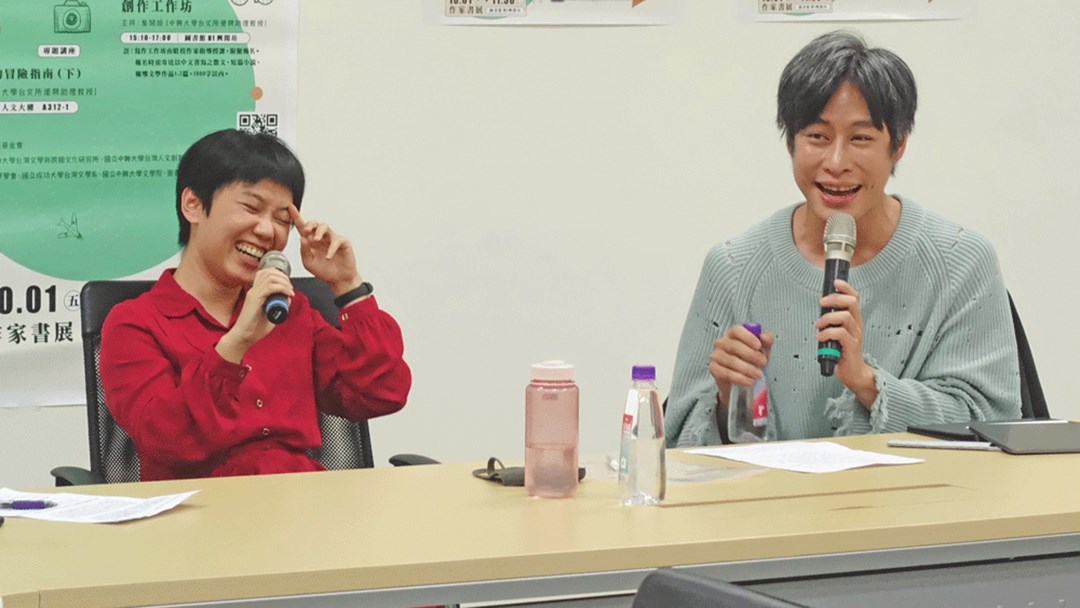

國立中興大學自2021年設立「川流台灣文學駐校作家」計畫,邀請年輕世代的台灣文學作家駐校,並展開系列講座。繼陳雪與楊双子對談「花開少女如何成為親愛的共犯—從性別到類型的小說之旅」後,本次對談同樣由中興大學台文所所長陳國偉主持,邀請駐校作家陳又津及作家陳栢青一同與談,討論新世代作家的文學養成及寫作經驗。

陳國偉首先點出,兩位作家同樣是在「舊的時代尚未結束,新的時代還沒來臨」之下成長,好奇兩人最早接觸文學的途徑,以及被什麼樣的文學型態所吸引?

陳又津回想起自己的閱讀經驗,其實單純因為國小老師的一句話:「想要好好精進妳的國語能力,就去圖書館吧。」她的文學啟蒙其實就是圖書館,但她的圖書館經驗也不是那麼平凡。

剛進入高中圖書館時,陳又津是個立志要把「新潮文庫」系列全部讀完的文學少女(最後其實也看了四分之一)。具有某種認真性格特質的她,只要一借了書就會負責任地閱讀完,沒料到在17歲那年,文學少女踢到了鐵板,人生第一本棄坑的書出現了——村上春樹的《發條鳥年代記》。

為什麼會踢到鐵板?陳又津覺得自己沒辦法清楚抓到書中的情節線。雖然她一直有著文學就是要從三島由紀夫、川端康成到村上春樹等經典一一入手的觀點,然而直到大學時期閱讀到輕小說時,她才真正有「回家」的感覺。這些大眾文學讓她感受到,原來有些東西是被寫下來,並與自己有關聯的。

陳又津真正感受到自己「可以開始寫作了」,也是從大眾流行的方向開始。她談起大學就讀戲劇系時,曾經一口氣把周星馳的電影補完。因為沒有第四台,所以去DVD店一片片租回家,分析裡頭的台詞和劇本。輕小說和動漫的閱讀觀看,也都是在那個時期養成。

但真正開啟陳又津視野的,其實是向田邦子的書。「我上一次跟人聊起向田邦子,是跟高中同學的爸爸。」她說,雖然不是同世代會閱讀的作者,但向田邦子的作品寫得很細緻與通透,讓她發現,原來這些雞毛蒜皮的事情是可以寫的,讓她思考到那些看來戲劇性的高潮迭起、飛車追逐「之後」的事情會是什麼?當一個人遇到創傷之後怎麼維持日常?她感覺自己彷彿可以按照向田邦子的路徑走下去。

陳栢青在回答自己的經驗之前,先指出陳又津其實非常異於同世代作家:「她剛剛非常輕快地講出了她的創作歷程,其實有很多蹊蹺之處。」陳栢青說,90年代時純文學和大眾文學壁壘分明,輕小說更被貶抑為大眾文學中的末流,陳又津卻能從中得到啟發。讀者也可以發現,她的作品從書籍名稱到封面設計都是輕盈可愛的,更貼近大眾文學的方向。陳栢青認為她「可以說是90年代成長出來的奇花異果」。

回到陳栢青自己的閱讀經驗,特異之處完全不亞於陳又津。他在講述前拿出平板電腦,隨意畫出一個圓,將螢幕對著台下一頭霧水的聽眾詢問:「你們看這個是什麼?一個圈對不對?那你們覺得它是大圈還是小圈?」

突兀的開頭帶出了他在幼稚園到小學二年級時的特殊經驗。那段時期,陳栢青對於事物的大小以及遠距,有著不同於他人的感知。他無法辨別大小和遠近,甚至大小和遠近都在凝視後瞬即改變,而他也一直以為所有人都和他一樣。直到在幼稚園讀到一本童書,書裡頭的小女孩主角跟著兔子掉進了洞裡,喝了藥水就變小、接著又變大……簡直和他一樣。他閱讀到人生中第一部他認為「寫實主義」的書——《愛麗絲夢遊仙境》。

帶領陳栢青進入愛麗絲世界的,是身為圖書館館長的母親,自此之後,跟著母親一起去上班的他,逐漸開始在書堆裡尋找那些愛麗絲。對他來說,文學的起點大概就是那條尋找愛麗絲的路徑,甚至在他變回一個「正常人」後,仍然會懷念那個失去遠近大小感知的自己,因為那些對於所有感知顛倒的描述,其實就是文學所具有的能力。

回到文學經驗,陳栢青提到他這一代所具有的焦慮,迎接文學獎最興盛的是這一代,衰弱也在這一代;而手裡握著金鑰匙,被賦予開啟台灣文學輝煌時代期待的是這一代,但為了實踐期待而長期準備乃至錯負了期待的,也是這一代。得獎後他常被詢問什麼時候出書,但出版業逐漸衰弱的卻也是這一代。「跨」時代,其實是維持在「跨」這個動作──但「跨」過去了嗎?──好像靜止在半空中。

陳又津有著多年的戲劇系所背景,反倒沒有陳栢青的感慨,她開玩笑說道:「出版業好歹會叫你一聲老師,那如果你是編劇的話,大家就會說:『欸,小陳,你可不可以去倒一下水』。」對她來說,文學界的市場沒有像前輩說的那樣不好,她進來時發現,「其實打工的話還是Okay的耶」。

陳栢青聽到打工,連忙跟著點頭附和。對他來說,他同樣也經歷過「文學打工仔」的年代——就是寫文學獎。他以為,許多人試圖揣測文學獎公式以及評審口味,那些對了胃口得獎的獎金確實可以滿足日常所需。(陳又津在一旁奉勸聽眾不要隨意聽信——大部分的人是做不到的)。

然而這樣的經驗讓陳栢青學習到的是「不要被文學獎牽著鼻子走」。如果說文學獎是一群人創造出來的密室逃脫遊戲,那麼外頭玩的其實是大地遊戲——在外面有一個更大、更廣的世界。他認為陳又津其實就是不被這些文學獎規則箝制的作家。

接續著文學獎的討論,陳國偉認為文學獎一直被看作是文學場域中「出道」和「累積資本」的舊媒介,而陳又津曾任記者,陳栢青也主持了Podcast和直播節目,兩人都有各自不同的新媒介經驗,他好奇新媒介經驗對兩位作家的創作有什麼影響?

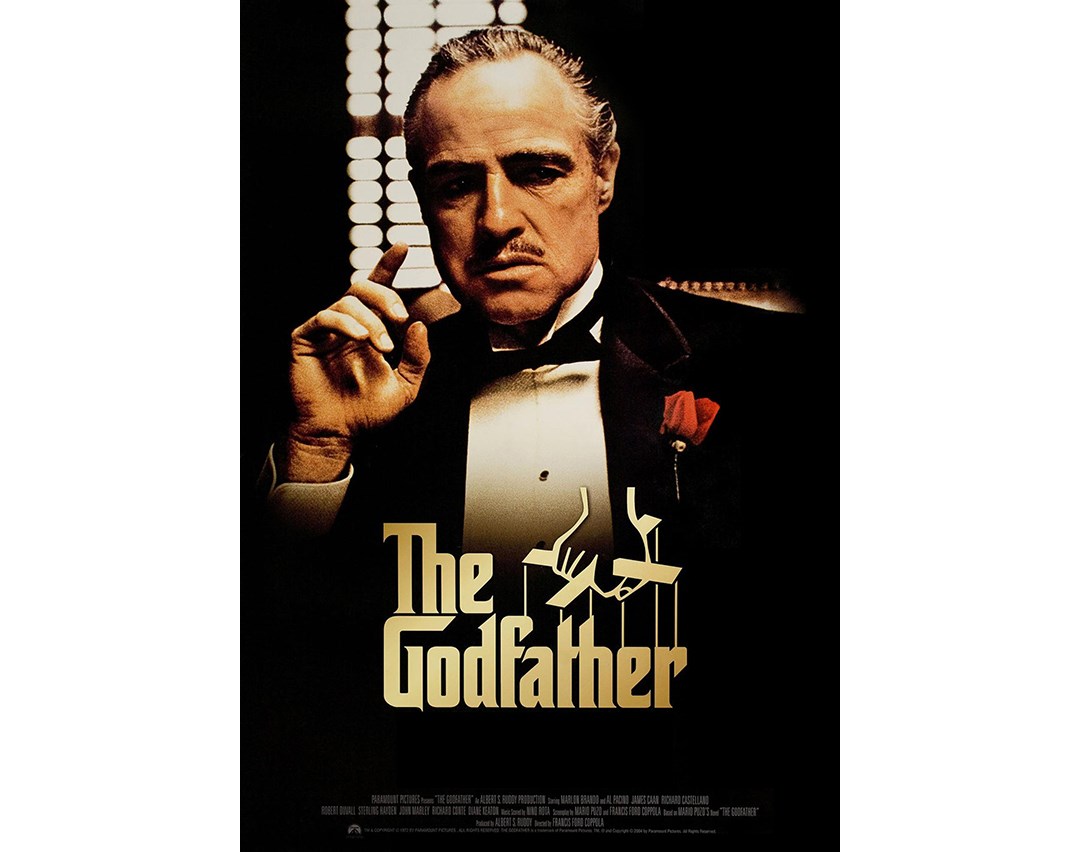

談到媒介改變創作的經驗,陳栢青從電影片段感受特別深刻。他提到,在電影《教父》(The Godfather)中,教父柯里昂被暗殺的片段是按照時間順序拍攝的,而原著小說則是使用倒敘。電影作為新的媒介,理應能給予更多資訊和運用更多手法,但在這個埋伏暗殺的片段卻使用了正敘法。陳栢青認為,這是為了「提供一個更強大的幻覺」,藉著順序的敘述方法來催眠觀眾情節是真實的。

電影媒介改變了我們的敘述生態,「場」的概念出現了,我們開始運用「場」來思考。「場」是一個集中了時間與空間的場地,我們在一個更小的空間、更經濟的時間裡,密集地塞入更多事情,這是視覺媒介在不知不覺中運用敘述改變我們的例子。

對於新媒介的影響,陳又津則是有感於虛構與非虛構的界線慢慢不那麼明顯了。擔任採訪記者時,她會思考並確認採訪者話中的真偽,通過驗證來辨別敘述可不可靠。而對於文學作品的真假,曾經她依靠直覺推測,現在則是會開始思考作品中角色台詞有沒有說服力,她認為這其實跟戲劇的訓練和電影的影響有關。

陳又津接著舉電影《游牧人生》(Nomadland)作為例子。這是由一部非虛構作品改編而成的劇情片,原著作者採訪了美國一群以車為家的人,後來導演決定將作品拍成劇情片,電影女主角和她的人生是虛構的,然而主角身邊的角色,卻是由現實的原型人物來飾演。這其實是很矛盾的情況,導演請了這些人在虛構的片裡演自己,這讓陳又津感受到,身為專業的讀者和觀眾,或許關心的不是事件的真假,而是「這個東西究竟能不能打動我、能不能夠說服我。」

文學是什麼?作者是什麼?陳又津覺得文學就是詮釋,作者是提供詮釋的人。曾經運用直覺來判斷的她,開始會用不同標準來質問作品。所謂的非虛構與虛構不再能用直覺判定了,如果細節設定說服了她,這個故事說服了她,對她來說虛構與非虛構那條界線其實已經沒有那麼重要了。

陳栢青表示非常羨慕陳又津擁有記者的經驗,如今是各種創作類型都講求「田野調查」的時代,具有記者經驗對於寫作非常有幫助。他提到,分類其實影響了我們思考世界的方式,當「非虛構」的分類出現時,其實是文學邁向更細緻分類的結果。對於非虛構的重視,也是現在田野調查重要的原因。透過田調,我們可以假裝自己是他者,彷彿可以進入別人的世界裡。

討論完媒介對文學的影響後,陳國偉提出對於兩人作品的問題:同樣也是跨媒介的文學作品,陳又津在小說《跨界通訊》描寫高齡者在過世之後將他們的臉書帳號委託別人管理,以數位媒介的方式繼續存活。這種如今學界很常討論的「後生命」,是很有趣的題材,他好奇陳又津當初為什麼想寫這個主題。

陳又津提到,她在為《準台北人》進行資料收集時,訪問到一位新住民二代,對方的父親活到九十多歲,在陪父親洗腎的同時接受採訪。陳又津發現自己與對方的背景很相似,二十多歲就在做別人五十多歲才需要面對的事,於是觸發她去想像,如果自己的父親能夠再活一次,她會想讓父親跟他的老鄉,講著熟悉的福州話,環島一周,想死的時候就去死,那會是滿不錯的一個假設。

另一個經驗是,當她發現自己正在讀的一本書《素人之亂》的譯者過世,眾人紛紛在譯者的動態留言懷念時,她感覺到,這個人其實無論在書上或網路上,都彷彿還好好地活著,好好地傳達資訊給別人。她認為臉書就像一個記憶的外部裝置、一種保存人的方法,這讓她想寫一群老人,這些人對自己的生命有足夠的掌控權,可以讓一群人管理他們的帳號,讓這群人代替他們的意志。

接續著對陳又津的問題,陳國偉提到陳栢青從《小城市》到《尖叫連線》都意識到世代與媒介的差異,他十分好奇,《小城市》寫紅衣小女孩,《尖叫連線》寫恐怖片,陳栢青為什麼會特別運用這些元素來創作?

陳栢青表示自己其實是個「沒有故事的人」,與所有的災難驚險都擦肩而過,沒有任何可以講述的故事。他也發現,所有的故事都被前面的人講完了,如作家恰克.帕拉尼克(Chuck Palahniuk)所說的:「我們是被電視、電影養大的一代。」他甚至覺得電視、電影這些影像,已經先幫我們活過一次,我們的經歷都只是複製品而已,我們像是把經驗完美地複製出來,不是視覺複製了我們,是我們複製了視覺。

陳栢青談起自己從小就愛看電視節目《玫瑰之夜》,人面魚、紅衣小女孩都是從裡面的「鬼話連篇」單元出來的。他對於這些鬼其實很有好感,無論是《尖叫連線》中的貞子還是《小城市》裡的紅衣小女孩,其實都是這個媒體世代長出來的鬼。一個從電視機裡頭爬出來,另一個是在山上被拍攝到的,他們彷彿才是這個世代的小孩,是被創造出來的都市傳說。在這些鬼故事的背後,其實藏著我們的心。

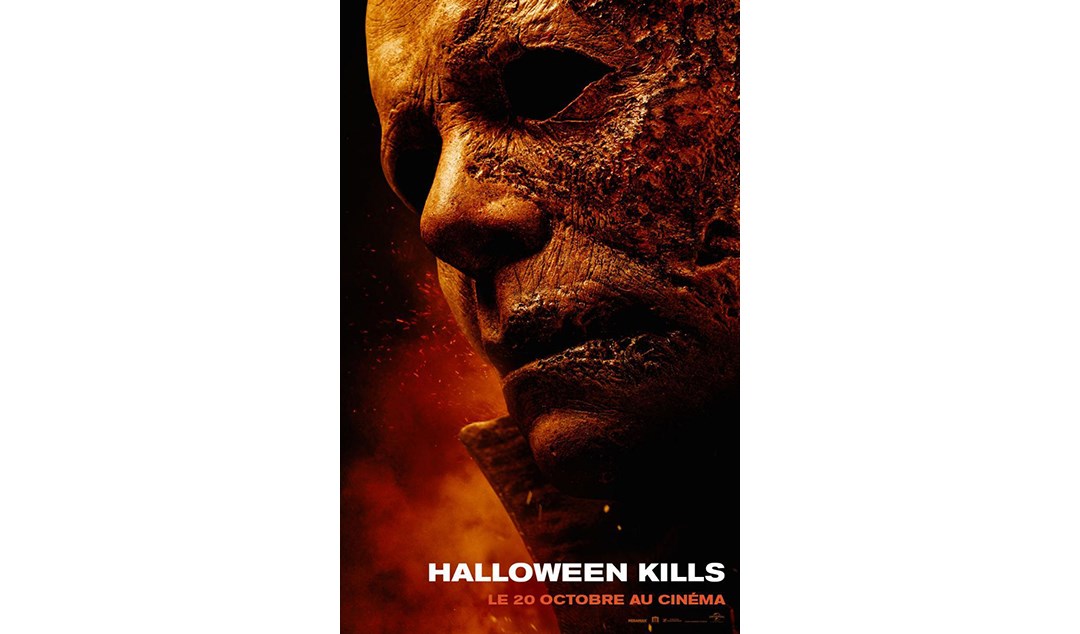

他提到,電影《月光光新慌慌:萬聖殺》(Halloween Kills)中,一群人在誤殺了以為是殺人魔,其實只是精神病患的角色麥克後,其中一人說道:「現在我們變成了怪物,麥克讓我們所有人都變成了怪物。」

這讓他感到非常觸動,覺得這就是我們這個世代會發生的故事。人群讓我們變成怪物、怪物讓我們變成怪物,正義這個頭銜也會讓我們變成怪物——這是我們這個世代專屬的恐怖故事。然而這些故事說得越好,他就感覺自己變得越扁薄,像是一片薄薄的影像。

陳栢青認為,這就是我們活在這個新媒體世代的焦慮,一方面你可以運用這些素材,另一方面這些東西已經擁有了他們自己的生命。我們反而像是被剝奪了生命,只有透過寫作,才能讓自己活過來。

對談接近尾聲,陳國偉拋出最後一個問題:兩位早已相當熟識,但性格與作品風格都截然不同,對於彼此未來的創作有著怎樣的期待?

陳又津覺得陳栢青非常適合處理恐懼,竟會覺得人面魚和紅衣小孩是和他一樣的怪物。從陳栢青剛才的對談過程中,就能發現他講話非常有結構和邏輯,他像是把標槍射出去,姿態很優美,我們看著標槍往前就能得知方向,但是到後面你才會發現——原來你真正被捅到的是後背。而陳栢青講著講著,其實又會繞回原先那個愛麗絲,陳又津認為這其實就是寫作的祕密和技術。她笑著誇獎陳栢青很厲害,對於陳栢青的期待,她覺得就是讓他自由揮灑就好了。

陳栢青則開玩笑地說,如果七年級作家被召集在一個會議室,飛彈打過來時,他會希望活下來的——是他自己。正確來說,是披著陳又津外皮的自己,他想要假裝自己是陳又津。對他來說,陳又津是一個他想成為的作家,她是個可以跟過去堅決斬斷的作家:明明知道過去整個台灣文學史有那麼多的積累,卻可以說不要就不要,從自己虛構的荒野裡長出想要的東西來。

陳栢青認為,陳又津背後代表一種「少女」的原型,「少女」就是可以輕易地捨棄跟放下,可以變成自己想要的模樣,她的未來是無限的,可以像是日劇裡少女一樣在坂道上奔跑,「跑啊,少女,奔跑吧。」陳栢青講到後面直接喊道。

對談在兩位作家的精彩互動所引起的笑聲中走入尾聲,陳國偉最後點出這場談話給予聽眾的特殊意義:大部分的聽眾都是透過單一的管道去了解作者以及他們的作品,比較難有機會透過作家勾勒出他們背後整個世代的環境——包括他們自覺的位置、思考的方式、壓力的來源和各種挑戰。

然而,不同的七年級作家,感受和經歷皆有所不同。七年級作家表面上似乎有網路可宣傳作品,有各種出版管道的好環境,然而他們卻不能像上一代作家一樣,只需要單純地專注在寫作就好,出版業的光景也與以往不同,他們其實也面臨著空前的挑戰。透過這場難得的對談,讓大家有機會深入瞭解兩位作家的經驗與創作歷程,希望最後大家都能以實際的行動與閱讀,來支持年輕有想法的這些創作者。

對談》花開少女如何成為親愛的共犯—從性別到類型的小說之旅:陳雪vs楊双子話題》非虛構寫作如何回應當代議題?來自陳又津、阿潑與林育立的回應

現場》傷心大叔與永遠的少年少女:陳栢青與崔舜華的「村上春樹迷因大亂鬥」