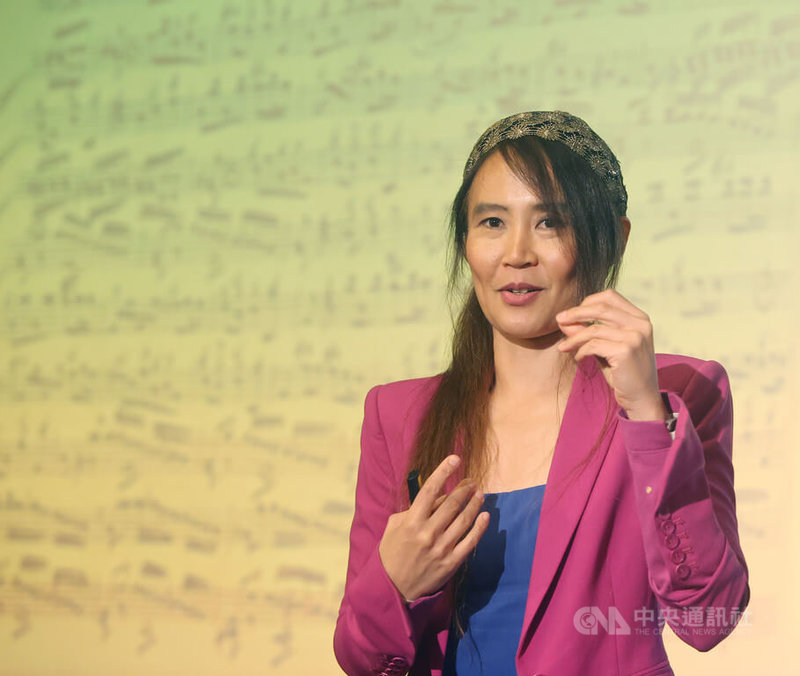

台灣國際古樂節 大鍵琴家許舒堯談即興技法歷史

(中央社記者趙靜瑜台北19日電)由大鍵琴家許舒堯創立的台灣國際古樂節,今年首場活動「孤兒院裡的音樂課」講座今天舉行,許舒堯特別介紹的「帕蒂門托」即興技法,影響了17世紀義大利「兒童技職教育」。

許舒堯演講時表示,16世紀開始,義大利各地因為戰爭與黑死病出現許多孤兒,街頭上出現許多失去雙親或被遺棄的孩子,各城市開始設立收容院,一般收容7歲以上的兒童。

但當時義大利社會認為,孤兒不應該是社會的負擔,而是可以被教育、培養成有用的人力資源。於是收容院除了提供生活,也投資教育,希望10年後,這些孩子能成為社會的保障。於是孤兒院開始教授音樂,希望這些有天分的孩子學成之後,可以到教堂彈琴或是作曲,成為社會的勞動力。

許舒堯表示,這些學校教授不同技能,男孩可能學修鞋、木工;女孩學洗衣、刺繡等手工藝。在拿坡里有4所特別的收容院,從約1640年起開始聘請職業音樂家擔任教師,教授孤兒音樂。這些學生長大後成為教堂合唱團指揮、演奏者或作曲家,對當時社會有極大貢獻。

許舒堯分享,因為成效顯著,這些音樂學校後來開始接受自費生,不再僅限孤兒。許多家長甚至爭相送孩子入學,期望他們成為專業音樂家。這些音樂學校教授的,正是這次古樂節重頭戲「雙琴爭鳴」音樂會演出作品裡呈現的「帕蒂門托」(Partimento)即興技法。

許舒堯引用文獻指出,這套教育的重點在於「如何把街頭的孩子,培養成優秀的音樂家?」他們的教學核心包括唱歌與合唱訓練、音樂理論與聽覺訓練、鍵盤上的即興創作以及將即興轉化為樂譜等,「即興演奏在當時極為重要,因為那個年代還沒有印刷技術,大量複製樂譜幾乎不可能」。

許舒堯分享,從現代觀點來看,這項制度確實帶有爭議,例如學生須與教會簽10年契約,在此期間以演出收入補貼學院。但在17、18世紀,這樣的制度被視為教育與社會救濟的結合。

許舒堯介紹,這次將帶來的「雙琴爭鳴」音樂會,邀請義大利拉迪奇藝術節總監暨大鍵琴家布塞提尼(Alberto Busettini)登台,兩人將展現文藝復興時期盛行,甚至流傳到法國等地,影響後世音樂院制度的「帕蒂門托」即興技法樂曲。

音樂會將於10月24日在台北國家演奏廳,26日在高雄衛武營表演廳登場。台北場次開演前將舉行「與總監們聊聊」演前導聆座談,高雄場則將舉行演後座談。(編輯:管中維)1141019

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。