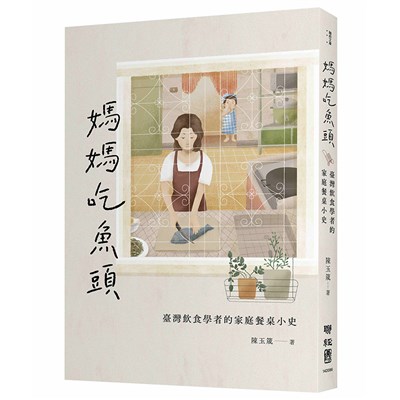

媽媽吃魚頭 家庭的飯桌就是一部家族史【書摘】

(中央社網站)你家也有一位愛吃魚頭的媽媽嗎?長大之後,你多半明白,總是吃魚頭的媽媽,其實是把魚肉省下來給兒女吃。研究飲食文化的師大台灣語文系教授陳玉箴也有一個老吃「私房菜」——殘羹的媽媽。母親過世之後,她復刻媽媽的菜、寫下媽媽的菜,每道料理背後都是深切的思念,也見證台灣社會的變遷。

陳玉箴自認是「被學術研究耽誤的旅遊作家」,早年出過旅遊書《聽布拉格唱情歌》的她,其實是記者出身,跑了幾年新聞後赴荷蘭留學,自此轉換跑道專攻飲食文化研究,著有《大碗大匙呷飽未?一定要知道的台灣菜故事!》《飲食文化》《「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現》,並以《「台灣菜」的文化史》一書在日本獲得表揚優秀飲食領域文化研究的「辻靜雄食文化賞」,是獎項創辦16年來首位獲獎的外國研究人員。

當了媽媽很久之後,她依舊是依戀媽媽的小女兒。《媽媽吃魚頭》是她為了紀念母親而寫,筆下卻不只是緬懷與追思,還有她一貫擅長的文化探索。中央社取得授權與您分享部分內容。

家庭的飯桌 就是一部家族史

這本書的出發點,是很個人的原因,我想寫母親的菜。

媽媽是做菜能手、民間隱藏版大廚,我有幸吃了幾十年,也經常跟友人聊媽媽的手藝。念大學時某一天,兩個男同學來找我,提出要求:「那個……常常聽妳說媽媽多會煮,我們聽了好嘴饞,可不可以到妳家,看有什麼工作給我們做,不用錢,讓我們吃上幾頓就好?」

我雖然很想答應以證明所言不虛,但想到這樣媽媽勢必會煮滿桌菜招待同學,一定累翻了,因此還是婉拒。我這也才意識到,自己有多常提到母親的菜。如今思之,這多年的家庭餐桌閱歷,正是引領我進入飲食文化研究最初的鑰匙。

近十年,討論台灣菜、台灣味的人確實多了,隨著政治經濟情勢的改變,美食界、餐飲界發生許多變化,台菜展露復興之勢,呈現出與20年前我剛投入相關研究時截然不同的景象。

但我總覺得不夠,當前所談的台灣菜,好像還是在餐館裡、在小吃攤上、在米其林榜單,那麼,作為一切之根本的家庭餐桌呢?

「家庭的飯桌,就是一部家族史」這句話,近幾年約莫出現在我所有台灣菜相關演講簡報的最後一頁。如同「台灣菜」的歷史其實就是一部台灣社會變遷的歷史,家庭餐桌菜餚的歷史,其實也是一部家庭或家族成員的歷史。每一代新成員的加入,可能帶來不同地區,甚至不同國家的新口味;新的經濟與社會條件,也會促使家庭餐桌發生變革。

這本書以我母親的菜餚為主軸,但不僅是談食物或烹飪技藝而已,我更想了解,這些食物的發生與轉變,與台灣的社會變遷間有什麼關聯?畢竟我們每一個人,都不是單獨生存,而是鑲嵌在時代與社會之中。

因此,討論涼拌菜,須先聊聊冰箱什麼時候開始普及;家裡開始吃有機食物,先檢視一下台灣的有機風潮為何興起;要定義「台灣菜」,那麼就先回顧「族群菜的融合」是怎麼在家庭餐桌上發生吧。

這本書結合了個人故事與歷史研究,我用許多史料回溯了過去,但其實,自家餐桌的變化,也是歷史變遷的一部分。

必須承認,這本書並沒有到「家族史」的規模,因為光是母親這一代的變化就已經太巨大,值得用一本書好好寫下。這改變不僅在食物上,從廚房科技、家庭結構、工作型態、外食頻率,乃至性別角色,都已經發生極大改變。台灣每個家庭的餐桌,都是一本有趣的歷史故事,值得細細書寫與品嘗。

更重要的是,在歷史的框架下,我想把媽媽的菜寫下來。儘管她已不在,但媽媽圍繞著廚房與餐桌花費的無數歲月與時間,滋養了家人,是高超的烹飪技藝,更是我們永恆的記憶。

媽媽吃魚頭

「媽媽吃魚頭」是小時候經常聽到的一句話,這伴隨著一個故事:媽媽烹調了一盤魚,魚肉讓給先生與孩子們吃,自己僅默默啃著沒什麼肉的魚頭。

孩子問媽媽:「妳為什麼吃魚頭呢?」為了不讓孩子難過,媽媽說了謊:「因為媽媽喜歡吃魚頭啊!」孩子於是記在心裡,長大之後請媽媽吃飯,仍將魚頭留給她。媽媽問為什麼,孩子說:「媽媽,妳不是最喜歡吃魚頭嗎?」總是吃魚頭沒魚肉吃的媽媽,只好苦笑在心裡。

這個流傳已久的故事,也是我們家餐桌上的笑談,只是「魚頭」變為殘羹。

記憶中,吃飯時媽媽面前經常擺著小盤的「私房菜」,那其實不是什麼真正的美味,而是放了較多天的剩菜,但年幼的我並不知情,以為那是媽媽私藏的好料,總是飛奔趨近,大喊:「媽媽!妳在吃什麼?我也要!」惹得媽媽每每苦笑。小時候,我認為只要媽媽自己在吃的都是美食,不管媽媽怎麼解釋,我都要夾一口來嘗。

媽媽說,其實她和我一樣,小時候只要看到外婆在吃東西,總是會嚷著要一起吃,還會逼著外婆把嘴裡的東西拿出來給她看,才終於相信她並沒有偷吃什麼美味的零食。

多少年來,節儉持家的母親總不願意浪費,經常冒著肚痛的風險,吃完餐桌上的「魚頭」──剩餘或隔餐的食物。

當然,一定會有人抗議:「魚頭很好吃啊!可以說是珍饈呢!為什麼吃魚頭代表吃得不好呢?」

的確,魚頭是否屬於珍貴菜餚並非各地皆同,這與地理環境有關,沿海或養殖魚較多的地區取得魚類或水產相對較容易,甚至覺得懂吃魚頭才是行家。

有句台語俗諺「見頭三分補」,指的就是吃魚頭非常滋補,甚至認為「吃頭補頭」,吃魚頭可變聰明。1980年代,台南佳里就已有專製虱目魚魚頭罐頭的廠商,一個罐頭裡有8個魚頭。如今,仍有不少愛吃魚頭的饕客,容易吃到魚的地區,應該也不是「媽媽吃魚頭」故事的發源地。但過去沿山地帶或都會區其實不易吃到新鮮水產,若難得有魚可吃,當然覺得魚肉比較好。(書摘由聯經出版授權;編輯:王嘉語)1141019

- 作者|陳玉箴

- 出版社|聯經出版

- 出版日期|2025/09/18

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。