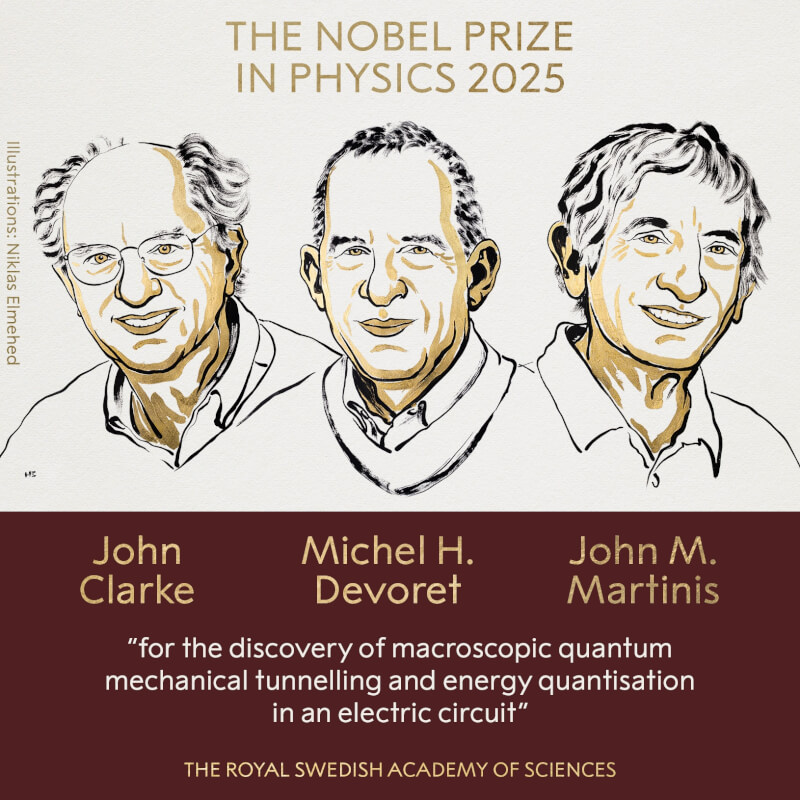

諾貝爾物理獎3得主柏克萊相遇 風格各異擦出火花

(中央社記者張欣瑜舊金山7日專電)諾貝爾物理學獎今年由英美法3位學者共同獲得。1980年代中期,克拉克、德沃雷、馬丁尼斯在加州大學柏克萊分校組裝一個當時看起來毫不起眼的電路,結合嚴謹、想像力與務實的迴異個性,40年後共獲諾貝爾獎殊榮。

加大柏克萊分校(UC Berkeley)今天發布新聞恭賀名譽教授克拉克(John Clarke),校友德沃雷(Michel H. Devoret)和馬丁尼斯(John M. Martinis)共享諾貝爾物理學獎殊榮。3人展示了量子力學如何在新尺度上運作,對下一代量子技術影響深遠。

印度經濟時報(Economic Times)描述,1980年代中期,在柏克萊寧靜校園裡,3名物理學家組裝著一個當時沒人關注的電路,它小到可放在指尖上,這個超導裝置研究後來證實,量子力學中的穿隧效應及能量量子化可存在於有形、可見的物體中。

克拉克1942年出生在英國劍橋,成長於戰後,當時物理學是所有領域先驅;1968年取得劍橋大學博士學位後搬到柏克萊,度過整個職涯,致力探索超導體量子特性。

克拉克風格低調內斂,對測量工作一絲不苟、極為專注,著迷於超導電路的內部運作,形容那是一片「無形風景」,柏克萊低溫實驗室因他成為物理學研究的理想空間。

德沃雷1953年出生於法國巴黎,在重視深層與抽象思考的巴黎高等師範學院(Ecole Normale Superieure)完成博士學位,1980年代初期以博士後研究員身分加入克拉克團隊,將歐洲式的大膽風格引進,經常發問「如果...會怎樣?」,推動技術前進。

在柏克萊,德沃雷遇見導師克拉克、及充滿好奇心的夥伴馬丁尼斯。德沃雷曾回憶3人的合作,表示「大約翰(克拉克)有耐心、小約翰(馬丁尼斯)有火花。」

德沃雷後來到了耶魯大學(Yale University),成為量子電子學領域的領袖之一。他經常將榮譽歸功於在克拉克團隊的歲月,因為那是「量子物理變得真實」的時期。

1958年出生的馬丁尼斯是3人中最年輕的學者,在團隊中,他扮演著持續打造、調整、再重建實驗裝置的成員,力求設備完全符合團隊的需求。

在馬丁尼斯眼中,他們早期的研究不僅是量子現象的證明,更是一項技術的種子。

多年後,馬丁尼斯在加州大學聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)帶領實驗,利用超導電路實現量子位元,這是全球研究團隊和公司正在開發的量子電腦的關鍵一步。

馬丁尼斯經常被形容為「物理學家中的工程師」,他的務實促進團隊實驗得以實現。

時至今日,3位獲獎者分別書寫著同一個故事的不同篇章。

克拉克仍是柏克萊備受推崇的人物,他的研究至今仍被尖端超導研究引用;德沃雷持續在耶魯大學任教,他的量子奈米電子學實驗室不斷拓展量子相干性與控制的界限;馬丁尼斯則在歷經加大聖塔芭芭拉分校和Google量子人工智慧實驗室的多年工作後,仍身處研發可擴展量子電腦競賽的最前沿。

3人將不同特質和元素帶進團隊,克拉克的嚴謹、德沃雷的想像力、馬丁尼斯的工藝結合,將理論與實踐相連接,證明了量子行為並不侷限於原子的無形世界。(編輯:韋樞)1141008

- 2026/02/12 13:52

- 2025/10/08 09:51

- 2025/10/08 07:59

- 諾貝爾物理獎3得主柏克萊相遇 風格各異擦出火花2025/10/08 07:37

- 2025/10/07 21:12

- 2025/10/07 21:12

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。