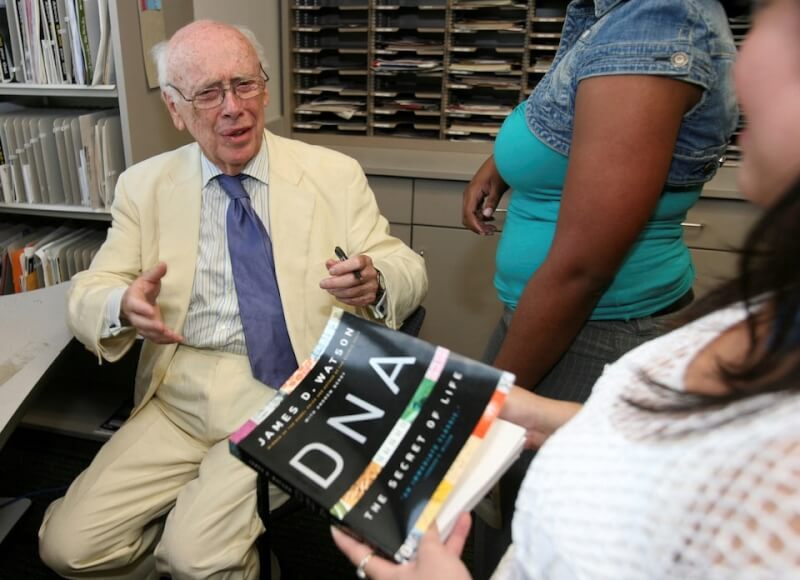

DNA之父華森辭世 97年傳奇與爭議交織人生謝幕

(中央社紐約7日綜合外電報導)美國生物學家華森本月6日辭世,享壽97歲。他與夥伴發現DNA雙螺旋結構,開啟分子遺傳學時代,為20世紀末生物科技革命奠定基礎,但晚年因多次發表涉及種族歧視言論而聲譽蒙塵。

綜合法新社和路透社報導,冷泉港實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)表示,華森(James Watson)在紐約州長島(Long Island)的安寧療護中心去世。他曾長年在冷泉港實驗室工作。

華森1928年4月6日生於芝加哥,1947年自芝加哥大學(University of Chicago)畢業,主修動物學;3年後在印第安納大學(Indiana University)取得博士學位,研究重點為遺傳學。他1951年加入英國劍橋大學卡文迪希實驗室(Cavendish Lab),並在那裡遇見克利克(Francis Crick),展開對去氧核醣核酸(DNA)結構化學的探索。

華森與克利克1953年發現DNA雙螺旋結構,成為20世紀極具聲望的科學家。兩人和威金斯(Maurice Wilkins)1962年共同獲得諾貝爾獎。他們的發現開創現代生物學新時代,為基因密碼、蛋白質合成等研究領域奠定基礎。這也帶動醫學、法醫鑑識及遺傳學領域的革命性發展,例如犯罪DNA檢測與基因改造植物等技術。

華森年僅25歲就參與這項劃時代的科學發現,日後更投入癌症研究與人類基因組測繪等先驅性工作。

他1968年回憶錄「雙螺旋」(The Double Helix)因生動描述科學領域激烈競爭而成為暢銷書。然而克利克表示此書「嚴重侵犯我的隱私」;威金斯也指出書中對科學家呈現「失真且不利的形象」,描繪成野心勃勃的陰謀家,為了取得研究成果不惜欺騙同事與競爭對手。

私底下的華森以率直甚至乖戾聞名,外界評價兩極,部分人士對其偏執與歧視傾向多有批評。他時常貶低女性科學家,包括羅莎琳富蘭克林(Rosalind Franklin),她的DNA之X光繞射影像為華森和克利克的DNA結構模型建立提供關鍵線索。

羅莎琳富蘭克林與威金斯共事,但她並未獲得諾貝爾獎。她於1958年去世,這項夙負盛名的獎項最多只能3人共享殊榮,也不能追授。

直到2007年,華森的行為才開始引發實際後果。當時他接受英國「星期日泰晤士報」(Sunday Times)訪問時說,他「向來對非洲的前途感到悲觀」,因為「我們所有的社會政策都是基於他們的智力與我們相同的論據,但所有的測試結果都顯示並非如此」。

他事後道歉,但很快就被免去冷泉港實驗室負責人的職務,他的公眾形象也從此一蹶不振。冷泉港實驗室2019年撤銷華森所有榮銜,原因是他再度發表「應受譴責」的言論,聲稱種族與智商息息相關,歧視非裔。

華森已婚育有兩子。儘管他經常在公開場合貶低女性,並自誇追求他所謂的「美人兒」,但他私下曾鼓勵許多女性科學家,包括麻省理工學院的生物學家霍普金斯(Nancy Hopkin)。

長期直言不諱批評科學界性別偏見的霍普金斯說:「我相信,如果沒有他的支持,我根本不可能在科學界有今天的成就。吉姆(華森)對我和其他女性都給予很大的支持。這實在讓人難以理解。」

冷泉港實驗室今天發出聲明,悼念華森的「非凡貢獻」,稱他「將長島北岸一座小型但重要的實驗室搖身一變成為世界領先的研究機構之一」。(編譯:盧映孜)1141108

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。