巴黎紀念恐攻10週年 珍惜自由「雖經風浪終不覆」

(中央社記者曾依璇巴黎13日專電)2015年11月13日,巴黎發生連環恐怖攻擊案,上百人喪生。10年過去,來到當年案發地悼念的巴黎人說,紀念這起事件,不只是為了警惕類似慘劇再次發生,也是珍惜法國自由社會的方式。

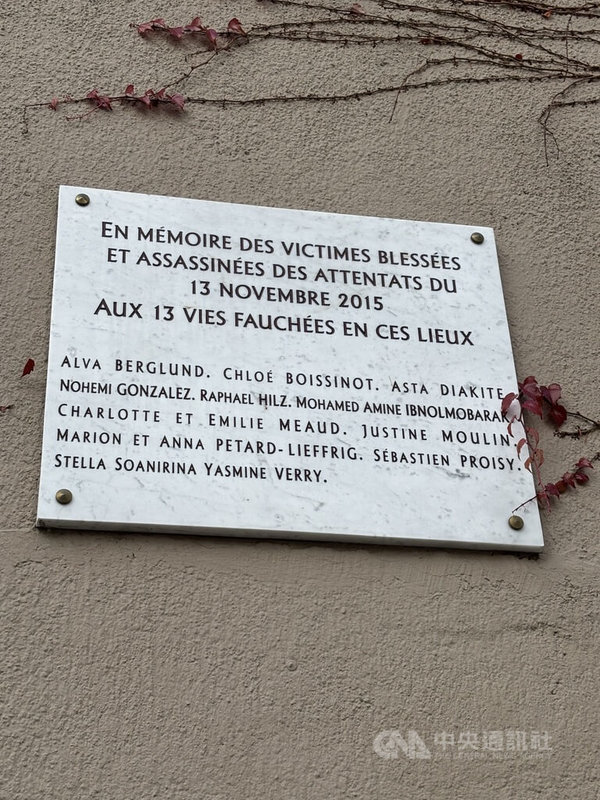

那天正好是法國人準備度週末、開始放鬆的週五夜晚。晚間9時許,法國國家體育場(Stade de France)、巴塔克蘭劇場(Le Bataclan)、10區及11區的數家酒吧和餐廳相繼遭到炸彈或槍枝攻擊,釀成法國自二戰以來死傷最慘重的恐攻案,共130人喪命、數百人受傷。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天將前往所有案發地點悼念罹難者,並在巴黎市政廳旁的聖傑爾維廣場(Place Saint-Gervais)發表演說。這座廣場在恐攻案發生後改建成紀念公園。

內政部長努涅斯(Laurent Nunez)日前指示各地警方在恐攻紀念日前後加強戒備,尤其在音樂會或演唱會場地,以及大型節慶活動。共和國廣場(Place de la République)和巴塔克蘭劇場周圍,都有警員駐守巡邏維護安全。

巴黎市政府規劃或支持一系列紀念活動,包括展覽、音樂會、新壁畫揭幕,並鼓勵民眾為罹難者獻花或默哀。

許多民眾帶著花束、蠟燭、留言或手繪圖,在多個案發地點向罹難者致意。當年遭攻擊的餐廳「小柬埔寨」(Le Petit Cambodge)重新裝潢開業後,至今仍受巴黎人歡迎。

共和國廣場上還有當年事件相關的攝影展,記錄當時巴黎人的團結與彼此關懷的片刻,其中多張照片拍到巴黎市徽上的拉丁文銘言Fluctuat nec mergitur,意為「雖經風浪終不覆」。恐攻案發生後,這句話被巴黎人用來彼此激勵,迅速成為流傳甚廣的短語。

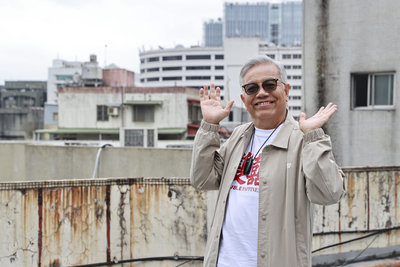

62歲的巴黎人賈克(Jacques)9日帶著多顆蠟燭,在巴塔克蘭劇場門口逐一點亮。他說:「對我們巴黎人而言,紀念這一天是要記住這起事件發生過,未來也可能再次發生。」

巴塔克蘭劇場當晚死傷人數最多,共90人遭槍枝掃射喪命,此案也最令賈克痛心,因為他曾經常常來這裡。

他告訴中央社記者:「如果事件再早10年發生,我和我的一票朋友就有可能在裡面;如果事件發生在今天,我的孩子也可能在裡面。這起悲哀事件與所有人都有關聯。」

回憶當晚,賈克在家與家人一起觀看法國對德國的足球友誼賽轉播。這場比賽在巴黎近郊的法國國家體育場舉行,是當晚連環攻擊案中第一個遭攻擊的地點,時任總統歐蘭德(François Hollande)正好在現場觀賽。

案發後,賈克有一陣子每天早晚通勤都要經過巴塔克蘭劇場,那些清晰的彈痕讓他深有感觸。

他說:「我們是自由社會,而那些想控制他人的人,尤其是想強力管控的體制,看不順眼這種開放社會模式。我們生活在多元文化裡,享有充分的自由,但這並非憑空得來。」

他觀察到,這起事件在某種程度上改變了一些巴黎人,這些人「覺得任何人都有可能成為被攻擊的目標,因此有更強烈的團結感,覺得彼此相繫,這也讓我們提高警覺,更不容許那些原本可能以自由之名接受的極端行為」。

恐攻案發生時,麗莎(Lisa)只有14歲,如今回想起來,她認為那是她意識到自己身為公民社會一分子的重大時刻之一。

她在共和國廣場獻花後受訪時說:「當時所有法國人都守在電視機前,無法理解怎麼會有人做出這種事,造成這麼大的傷害。」

至於巴黎10年來是否變得更安全,麗莎認為:「恐怖攻擊的問題在於無法事先預知會發生什麼事。我們很感謝警方團隊和所有致力打擊(恐怖主義)的人。但我們是否更安全或更不安全?不管在任何時刻、任何國家,誰也不知道。」

麗莎強調:「巴黎人永遠忘不了這裡發生的事,這也是為了我們自由生活在法國的一場抗爭,紀念它,牢記它,因為誰都不該忘記。」(編輯:唐聲揚)1141113

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![台灣銳劍男團亞青賽頂住壓力擊退香港 奪隊史首金[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20260227/878x658_335423522845.jpg)