從模範生到自殺潮:我們以為安全之地成了孩子最危險的環境【書摘】

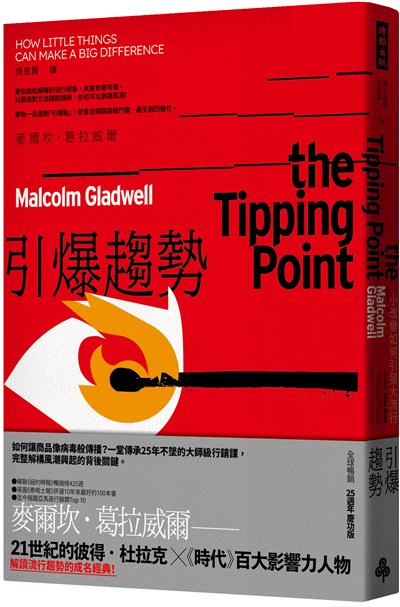

(中央社網站)世界衛生組織(WHO)對於新聞媒體報導自殺事件的方式訂出「六不六要」的準則,旨在避免「維特效應」,亦即模仿行為。但是,一個遠離大都會、治安良好、純樸美麗的傳統小鎮,為什麼會在一起自殺事件之後,接二連三發生宛如流行病的青少年自殺潮?曾獲《時代》雜誌選為全球100位最具影響力人物的作家葛拉威爾,繼25年前轟動一時的《引爆趨勢》後,進一步探討群體情緒是如何被引燃、社會流行風潮背後的超級傳播者又是怎麼操作的。

麥爾坎.葛拉威爾(Malcolm Gladwell)很擅長講故事,再艱澀的題材,經他之手都變得生動易讀。他的作品《異數》《解密陌生人》《失控的轟炸》風靡全球,25年前的出道作《引爆趨勢》更寫下盤踞紐約時報暢銷榜425週的驚人紀錄。「引爆點」一詞成為流行語,探討促成正向改變的社社流行是怎麼發動的。

在那之後,葛拉威爾持續自我辯論,引爆點是否尚有其他可能性,《暗黑引爆點:小事件如何燎原成大災難?》就是他繳出來的答案卷。為什麼白楊林鎮的青少年自殺事件有如骨牌效應?為什麼洛杉磯在1980-1990年代成為銀行搶案最多的城市?一家製藥公司何以能造成全國性的藥物成癮?只要掌握流行「病」的規則,就能看穿陰暗流行的引爆點會出現在什麼時候、什麼地方、由誰驅動。中央社取得授權與您分享部分內容。

白楊林鎮致命的流行潮

白楊林的流行病是從一個名叫艾莉絲的女孩從橋上跳下時開始的。當時是大白天,周圍有人,所以艾莉絲活了下來。她被送往醫院。

「不論從哪方面來看,艾莉絲都是白楊林的模範青少年:聰明、活潑、上進,而且是其他人眼中的美女。」穆勒和艾布魯汀寫道。

她的輕生令人震驚,而就像在緊密社區中發生的所有令人震驚的事件一樣,這起事件引起了廣泛討論。一個看似擁有一切、看似幾乎沒有任何不順遂的女孩,為什麼企圖結束自己的生命?

6個月後,艾莉絲的同學兼隊友─一個名叫柔伊的女孩─從同一座橋上跳下。她沒能活下來。4個月後,柔伊和艾莉絲的同學史蒂文舉槍自戕,結束了自己的生命。這個社區現在有3起自殺事件,其中兩人死亡。7年過去了,人們可能以為這只是個小插曲。但是接著,在短短3個星期內又發生了兩起自殺事件,兩者都是男孩。之後,和那兩個男孩關係密切的一個名叫凱特的「好人緣」女孩,也從艾莉絲和柔伊自殺的同一座橋上跳了下去。也許,最好讓穆勒和艾布魯汀描述接下來發生的事:

凱特死後不到一年,出現了另一波更大的自殺潮:夏綠蒂和她的3位男性好友在6週內相繼輕生。從那時起,每年至少有一名白楊林青少年或年輕人結束自己的生命。有幾年,這個社區經歷了多起自殺死亡事件,許多孩子企圖自盡。2005年至2016年的10年間,在大約僅有2000名學生的白楊林高中,共有4名青春期女孩(如果把剛剛轉出白楊林高中的一個女孩算在內,則共有5名)、兩名初中生,以及至少12名應屆畢業生自殺身亡。

根據統計,在擁有2000名學生的學校,「正常」的自殺率為每10年1或2人死亡;白楊林遠遠超過這個數字。初中生會聽到高中生自殺的消息,然後,他們上了高中,親身經歷另一波自殺潮。人們之所以搬到白楊林,正是因為他們認為這裡很安全,可以避開籠罩許多美國社區的暴力問題與不確定性,而這就是自殺流行病令人驚訝的原因。這裡怎麼可能會發生這種事?但這其實不足為奇。白楊林是個一元文化的地方:一條又長又直的高速公路,沒有出口匝道。

第一起死亡事件是個異常現象。當類似事件再次發生,人們開始擔心。但是當它一而再、再而三發生,人們就─以最令人驚心的方式─見怪不怪了。

「在4波自殺潮中,至少3波包含了非常受矚目的校內風雲人物,這些學生是白楊林理想青年的化身,」艾布魯汀說,「你知道的,像是3個賽季的體育明星,或許還是其中一項運動的隊長,學業成績優異,性格活潑。很多自殺身亡的年輕人看起來都很完美,然後就這麼走了。那就有點像是:『哎呀,如果他們這樣的人都活不下去了,我要怎麼活呢?』」

1983年,美樂蒂.羅克─帕克離開奧勒岡州,投身於拯救佛羅里達山獅的事業。山獅幾乎在佛羅里達州絕跡了,州政府希望找到方法來重建山獅的數量。她加入了一支獵山獅隊伍,他們運用獵狐犬在佛羅里達州南部的沼澤地中追蹤山獅,把牠們趕到樹上,然後對牠們發射麻醉槍。

「我想,我們第一年總共抓到了4隻大貓。」羅克︱帕克回憶道。

這真的很難。我不知道捕捉山獅的行動竟有如此龐大的壓力,因為牠們太珍貴了。牠們爬上40英尺高的大樹,你必須評估牠們的年齡、健康狀況和行動能力。

其中一名隊員會爬到樹上,而山獅正緊張地蟄伏在那裡。我必須算好給大貓注射的麻藥劑量,既不會讓牠從樹上掉下來,又必須讓牠足夠昏沉,免得牠殺了爬到樹上的隊友。

目標是在山獅身上撒一張網,慢慢把牠放到地上,然後徹底檢查牠的身體狀況、抽取血液和皮膚樣本、戴上電子項圈,再將牠放回野外。「我們一開始就發現,這些動物都很老,」羅克︱帕克說,「沒有年輕的山獅,也沒有幼崽。母山獅即將步入生育力老化的階段。我們會蒐集雄性的精子:牠們的精子95%都是畸形的。」

團隊很快發現,山獅與獵豹不同,牠們遭遇過許多次瓶頸期。首先是更新世末期的哺乳動物大滅絕。接著在20世紀,南美洲山獅嘗試向北移動,但在企圖穿越狹窄的巴拿馬地峽時,遭到固守地盤的當地山獅阻擋。不再有新來的成員為佛羅里達的基因庫添磚加瓦,情況愈來愈糟。山獅的主要獵物原本是鹿,但佛羅里達州的鹿群遭到獵人大肆捕殺。山獅淪落到吃犰狳果腹,導致營養不良。僅存的幾隻山獅被迫近親繁殖,結果一個又一個遺傳缺陷開始累積。山獅的基因多樣性蕩然無存。

「有一回,我們一次抓來了好幾隻幼貓。」羅克帕克回憶道。

在牠們被抓來的大約一個月後,我去評估牠們,隊友們弄暈了一隻公山獅給我檢查。我去摸牠的陰囊,發現沒有睪丸,我開始慌亂地嚷著完蛋了。這裡有缺少睪丸的公山獅,也有心臟缺陷的,現在到處都聽得到心雜音。從生物學的角度來看,我們已到了窮途末路。這些大貓命懸一線,一個物種的滅絕正發生在我眼前。

1992年,參與拯救佛羅里達山獅的全體工作人員聚集在喬治亞州邊境一座古老的農場莊園。羅克帕克、奧布萊恩以及其他30多人全都到場。奧布萊恩記得,那是接連幾天的高強度聆聽、表態、批評、掙扎和妥協。以奧布萊恩為首的一派主張引入新血。德州山獅是佛羅里達山獅的近親,基因多樣性則高出20倍。為什麼不把德州山獅引入佛羅里達呢?

私人養殖者勃然大怒。他們主張讓野生山獅與豢養的山獅交配。對他們而言,佛羅里達山獅存在本質問題的想法荒謬至極。佛羅里達山獅是該州的吉祥物!

「我們覺得我們有純種的山獅,」其中一位私人養殖者說,「讓德州山獅和佛羅里達山獅雜交,就像叫白頭鵰和金鵰雜交一樣。到頭來什麼都不是。」

最後,會議達成一致意見。將德州運來的8隻雌性美洲獅送到大沼澤地野放。當德州遇見佛州,轉變由此而生。兩個群體開始交配繁殖,牠們變得愈來愈強壯。在一個令人難忘的案例中,一隻有德州媽媽和佛州爸爸的山獅移居到另一隻山獅獨占的地盤。「你猜怎麼著?」羅克帕克說,「牠的生育力強得令人髮指。我們知道至少有108隻幼崽是牠的種,牠被封為情聖就是因為牠非常多產。」

「負責訓狗的那個傢伙叫做羅伊.馬克白(Roy McBride),」奧布萊恩說:「他總說:『史蒂夫,你知道嗎,我覺得遺傳學什麼的根本全是鬼扯,』他說:『我會這麼做,是因為他們要我這麼做。』但是後來,當他看到復育計畫繁衍的後代,他注意到混種的山獅體型較大,且更強壯。他說和之前的佛羅里達山獅相比,牠們看起來有如阿諾.史瓦辛格。」

山獅得救了。佛羅里達山獅的數量一度僅剩幾十隻,現在已有超過100隻。但為了要獲救,牠首先必須變成另一種物種─德州和佛州的混種。解決一元文化流行病的最好方法就是打破一元文化。

白楊林是否應該如法炮製?當然。但該怎麼做呢?白楊林的一元文化是白楊林家長的傑作。他們原本可以把孩子送到安倪斯谷的學校就學,就像房屋仲介理查所做的那樣,但他們不願意。他們想要一所每個學生完全一致的學校。如果白楊林的一元文化被打破─學生分散開來,師資重新調配─新版本的白楊林高中幾乎肯定達不到原來的水準。新學校可能無法在全美名列前茅,可能無法提供那麼多門大學先修課程,可能無法在數十項運動競賽中贏得州冠軍。吸引白楊林人搬來白楊林的因素將不復存在。

流行病熱愛一元文化,但我們也是如此。事實上,我們有時候會煞費苦心地創造一元文化─儘管這樣做會將我們自己的孩子置於險境。

醫學上有個專門術語用來形容因醫療的介入而導致的疾病:「醫源病」(iatrogenes-is)。醫生用某種藥物治療病人,結果副作用比疾病本身還要嚴重。醫生進行了一個小手術,結果病人死於併發症。醫源性疾病是出於善意的,沒有人想傷害病人,但醫生無權使用被動語態來談論受到傷害的病人。醫源性流行病有其原因與罪魁禍首。白楊林的流行病就是醫源性的。

艾布魯汀和穆勒待在白楊林的那段期間也有人輕生。穆勒說:「我不騙你,那真的很難。在我們實地考察期間死去的一些孩子,仍然會讓我的情緒產生強烈的起伏。」

他們認為自己已經找到流行病發生的原因,但卻無力阻止。

看到這種模式不斷重演,實在令人心碎……你知道的,總會存在這樣的諷刺。每當我們去學校,都會看到家長們說:「心理健康愈來愈重要。我們需要加強宣導,我們需要好好對待它。但是,無論學校有什麼資源,我們都希望把這些資源投入於AP考試或更多課外活動中,或更多的……」你懂我的意思嗎?

學校繼續強調成績至上。以下是校長的一段話─你在白楊林高中網站上看到的第一則訊息。粗體字是我畫的重點。

學習是本校的中心任務,我們[白楊林高中]相信所有學生都具有學習的能力與意願。我們創造了一個提供卓越教學與學習的環境,讓所有學生都能以負責任的態度參與這個多元且多變的世界。我們的[使命]……是提供一個積極且具挑戰性的環境,讓所有學生都能在學業、社交、情緒和體能等各方面取得成功……我們攜手合作,共同營造並維持一個尊重、支持和高期許的氛圍。

校長說,學校的老師「既有才華又很勤奮」。他們努力創造「具有挑戰性又切身」的課程。

這一切都反映了我們的信念:學習是一個終身的過程,而[白楊林]是我們「使勁地教且使勁地學」的地方。

順帶一提,我騙了你。這不是白楊林高中校長的話,而是白楊林一所小學的校長致詞。白楊林的一元文化從小就開始貫徹。(書摘由時報出版授權)

珍惜生命,自殺不能解決問題,生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助,可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

- 作者|麥爾坎.葛拉威爾(Malcolm Gladwell)

- 譯者|鄭煥昇、黃佳瑜

- 出版社|時報出版

- 出版日期|2025/06/24

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。