考生長戴降噪耳機引耳鳴 釀聽力退化危機

(中央社記者趙麗妍台中21日電)28歲「阿信」準備國考,為不被干擾,從早到晚戴著降噪耳機,最近出現耳悶、耳鳴,睡覺時耳中不斷有嗡嗡聲,就醫發現因降噪耳機使用過久,導致聽覺過度補償反應,再下去恐造成聽力退化。

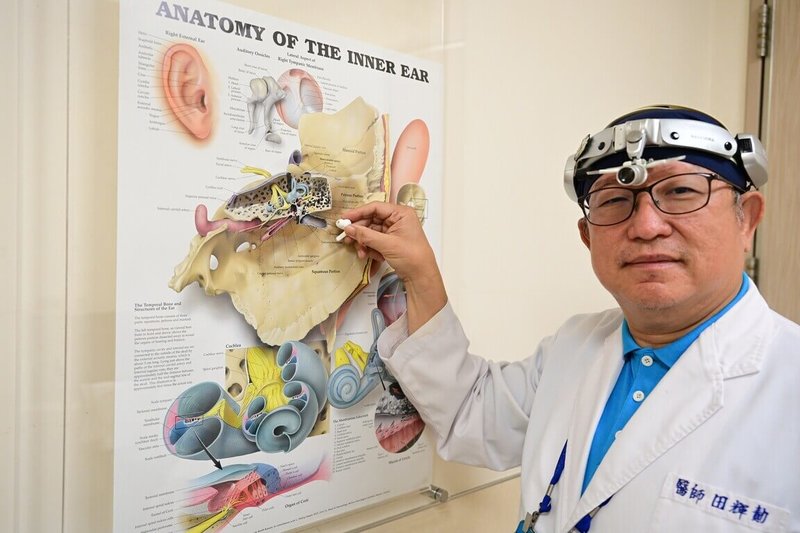

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿,耳鼻喉科主治醫師田輝勣指出,無線耳機是許多上班族、學生必備物品,從通勤、工作到睡前放鬆,不少人習慣一戴就是好幾個小時,新一代耳機主打「主動式降噪(ANC)」功能,只要輕輕一按,周圍世界彷彿瞬間靜止,不會聽到任何噪音。

他表示,降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵銷,雖可製造「真空式安靜」,耳朵內部其實一直在接受「抵銷後的訊號」,內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡,就像肌肉一直維持緊繃狀態,時間久了會疲勞甚至受傷。

長時間在極度安靜環境中,大腦的聽覺中樞會啟動「放大機制」,把微小聲音放大,以維持對環境的感知能力,這種補償作用短期內不一定感覺得到,當耳機一拿下,反而會覺得周圍聲音太大、難以適應,許多人拿下耳機後會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。

田輝勣提醒,如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂,為抵抗被降噪吸走的低頻,耳機會自動提高音量或增強某些頻段,長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高,對於高風險族群例如超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾(如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷)者,容易讓症狀惡化。

田輝勣指出,治療方式包括藥物調整血流或減壓,若是神經過度敏感,會搭配聽力復健與聲音治療,透過環境音重新訓練大腦,若伴隨焦慮或睡眠問題,甚至需要心理或行為治療介入,早期治療往往恢復快、效果好,但拖延過久,聽力細胞一旦受損就無法再生。

他呼籲,單次使用耳機60分鐘就休息10到15分鐘,讓耳朵重新接觸自然環境聲,也可選擇「通透模式」而非全降噪,保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕,另外音量維持在最大音量的60%以下,避免在極度安靜下聽大聲音樂。(編輯:謝雅竹)1141021

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。