學者:光電衝突核心在缺乏國土治理架構

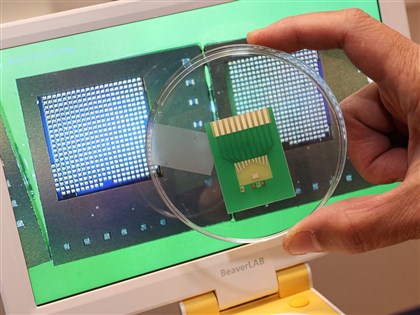

(中央社記者張雄風台北27日電)立法院三讀加嚴光電設置相關法規。經濟部表示,可能導致國際大廠降低長期投資台灣意願。學者認為光電衝突核心在缺乏國土治理架構,籲未來能以科學證據為治理依據或修法方向。

立法院日前三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文,加嚴規範太陽能光電設置。台灣科技媒體中心邀請經濟部及專家學者提供觀點。

經濟部能源署副署長吳志偉回應此次修法,強調修法恐影響企業履行減碳承諾、削弱台灣產品國際市場競爭力、衝擊產業出口訂單,導致國際大廠降低長期投資台灣意願。

吳志偉表示,未來將加強屋頂型政策誘因,增加屋頂型設置量來降低衝擊,並增加離岸風力,補注再生能源整體設置量。

清華大學科技法律研究所教授高銘志表示,在此次修法前,太陽光電發展早已停滯;此外,經濟部並未盤點「目前」已開發、申請設置中的光電設施,架設地點位於此次修法範圍的比例,也無提供更多評估光電發展會受修法影響資料佐證,因此難以證明此次修法會重創未來太陽光電發展。

高銘志認為,與其說問題是出在環評,倒不如說,真正的問題根源在開發用地取得。國外長年來加速再生能源開發的方式,多以再生能源加速區搭配策略環評,讓個別開發案,除便利開發商取得用地,甚至可因已事先有策略環評,所以在個案環評上可以獲得加速或豁免。

彰化師範大學地理學系教授王素芬表示,光電衝突的核心,在於缺乏國土治理架構與土地適宜性規畫,而非環評制度本身不足;環評本質上屬個案工具,適用於評估單一開發案的直接與局部影響,然而,此次修法實則將環評制度,推向國土法暫緩實施後,所需的替代治理工具。

王素芬建議,面對光電與國土治理等跨尺度議題,期望透過科學化的政策支持系統(如國科會「台灣永續棧」等跨領域整合平台),能為複雜的爭議累積理論基礎與科學證據,作為治理依據或修法方向。(編輯:管中維)1141127

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。