民團辦民防論壇 學者提指揮與資訊等4情境需預思考

(中央社記者吳書緯台北27日電)福和會今天舉辦民防論壇,全台超過20個民防、防災與自訓團體參與。面對戰爭情況下的民防體系運作,學者張喻閔指出,需要預先思考指揮體系、資源分配、災區救援、資訊互通等4項情境的運作,才能達到自衛自救的目標。

由福和會主辦,台灣自由學會協辦的「2025福和會民防論壇」今天在台北舉行,來自全台超過20個民防、防災與自訓團體成員,以到場和線上方式參與,亦有國外智庫線上與會,論壇邀請總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙、劉文,警察大學助理教授張喻閔、退役少將余宗基等人與談。

內政部政務次長馬士元因救災未能出席,他發表書面致詞指出,災害的發生,不僅考驗著應變能力,更考驗著平時準備,就以這次馬太鞍堰塞湖事件後續為例,庇護所的運作管理、物資的供應、醫療資源的調度等,每一個環節都在考驗著平時的準備是否夠充分。

劉玉皙表示,戰爭動員與全社會防衛韌性「很像,但不完全相等」,戰爭動員是義務性質,是要協助軍隊行動,而全社會防衛韌性強調的是自願,以及自救、救人,維持社會運作,因此採邀請民眾主動保護自己與家園,願意投入的民眾會更多。

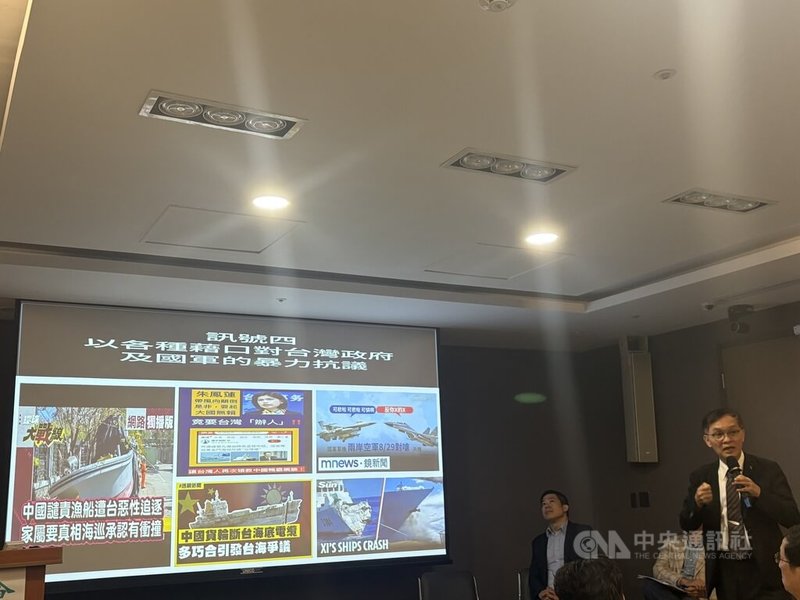

張喻閔提到,武裝衝突前會先從資訊戰、心理戰開始,再到封鎖、飛彈、遠火(遠程火箭)等方式打擊,遠火精準度不如飛彈,偵測與防護不易,且附帶的傷害大,因此民防在戰爭時期的自衛自救,需要思考指揮體系、資源分配、災區救援、資訊互通等4項情況。

針對4項需思考的情況,張喻閔強調,當地方首長因故失能時,民間需要「自發性的指揮體系」,而不是只等既有體系。而天災、戰時各地的災情不同,需要跨縣市調度的資源分配,跳脫單一事件、單一地區的演習想定,在災區救援層面,當面臨交戰情況,救災團隊須擬定SOP確保救災團隊安全;軍警消與民間團體無線電都不互通,需思考各團隊的聯繫機制,且重點是平時就要演練。

對於給各地民防自訓團的建議,台灣民團協會理事長楊舜麟指出,持續自我訓練,包含學習敵我辨識、向指揮系統做敵情通報,其次為「灰人隱蔽技能」,以確保人身基本安全,第3點則是團體內、團體間的通訊管道建立與演練,並盼政府加強全民國防、軍事科普的推廣宣講,推廣活動可參考文化部的公開推廣形式,以增進全民對戰爭情況的正確認知與抵抗意識。

福和會青年部民防聯訓組聯絡人吳正淙表示,如同目前花蓮光復的情況,許多志工到了當地不知道要做什麼,論壇的目的就是讓各地民防組織、自訓團理解,當遭遇天災或戰爭,社會運作已經失序,各地要如何自主機制,建立相關的指揮鏈維持運作。(編輯:張若瑤)1140927

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。