推薦閱讀

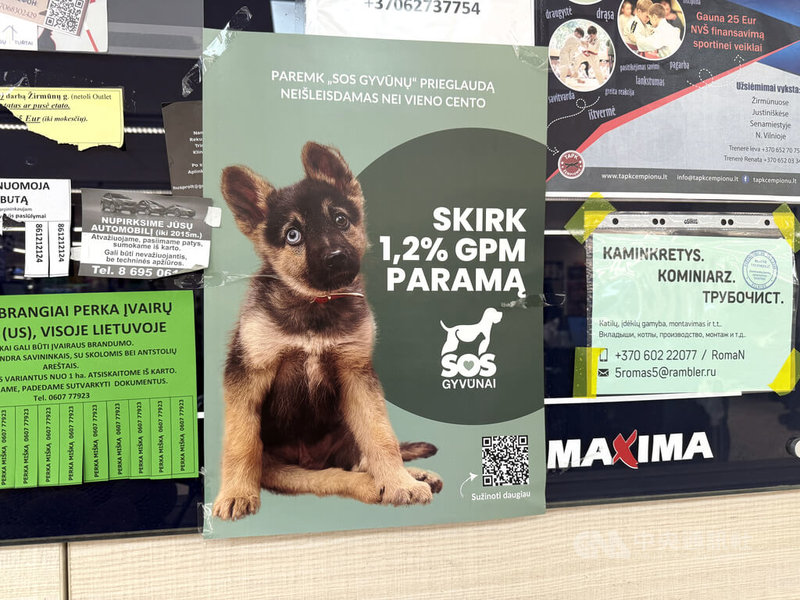

這不是什麼惡趣味,而是慈善組織「立陶宛SOS兒童村」(SOS Vaikų Kaimai Lietuva)的廣告文宣,海報下方寫著「讓我們及時幫助孩子,分配1.2%」。

原來這是為了引起納稅人注意的宣傳,希望他們將立陶宛「1.2%所得稅分配制度」下的可分配金額捐給兒童村,在這些陷入困境的未成年人們「選擇消失前」幫助他們。

立陶宛的個人所得稅採用漸進式稅率制度,稅率根據所得類型與金額而有所不同。以就業相關所得來說,所得稅率以年收入12萬6532歐元(約新台幣430萬)為區分,此收入以下課20%,以上則課32%。

而這個「1.2%所得稅分配制度」,是讓納稅人可以將所得稅的1.2%轉向特定的公益或非營利組織,也就是說每個人都可以在報稅的同時做公益。

與直接捐款不同,對納稅人來說,這是把原本就要繳給國家的稅金撥給其他單位,沒有額外支出,所以更容易鼓勵民眾參與公益,同時支持國內非營利組織的發展。

也因此每逢報稅季,不只是兒童村,許多公益團體與文化機構也紛紛推出宣傳,希望獲得納稅人青睞,指定這筆1.2%的稅額給自家單位。

相較於台灣或是其他西歐國家的捐款抵稅制度,這種稅額指定捐贈的方式在中東歐國家較常見,特別是後共產國家,例如匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等,都設有類似制度。

台灣的捐款抵稅制度雖也鼓勵公益,但對中低收入者的誘因有限。立陶宛的制度不需自掏腰包,收入較低者也不會被排除在外。

根據立陶宛國家稅務局(VMI)的資料,每年約有超過50萬名納稅人利用1.2%所得稅分配制度支持超過2萬個非營利組織。2023年,這項制度募集了超過2100萬歐元(約新台幣7.1億元)的捐款。

從立陶宛軍隊、寵物收容所、癌童基金會,到支援烏克蘭的「藍/黃」(Blue/Yellow)組織,都是1.2%制度下受歡迎的捐款對象。

這筆1.2%的捐款乍看金額不大,卻是許多組織的重要資金來源。以「藍/黃」為例,根據2023年財報,該制度捐款占其總收入的6.8%,約190萬歐元(約新台幣6500萬元)。

根據立陶宛SOS兒童村2024年的估算,即使是領取最低薪資(稅後約777歐元,約新台幣2萬6000元)的納稅人,所得稅的1.2%也有約30歐元(約新台幣1020元),足以提供一位受庇護兒童兩週的午餐。

值得一提的是,這個稅金制度也可能使用在與自己更有直接利益關係的單位上。

去年我參加兒子的家長會時,老師告知因教室西曬影響上課,建議家長可將1.2%的提撥捐給學校,用於安裝窗簾和冷氣。

包括我在內的許多家長都欣然同意,畢竟大家都希望孩子能在更好的環境中學習。最終教室也在下學期裝上了新的遮光窗簾與冷氣。

申報所得稅時雖然荷包還是疼,但想到自己能決定部分稅金的去向,又能順便行善,心裡就踏實了一些。(編輯:唐佩君)1140514

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。