AI淨零/全球首次證實海水變鹼有助吸收二氧化碳 中山大學研究登國際期刊

數位轉型已是產業進行式,人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰,攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊,深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新,見證台灣產業再一次躍升。

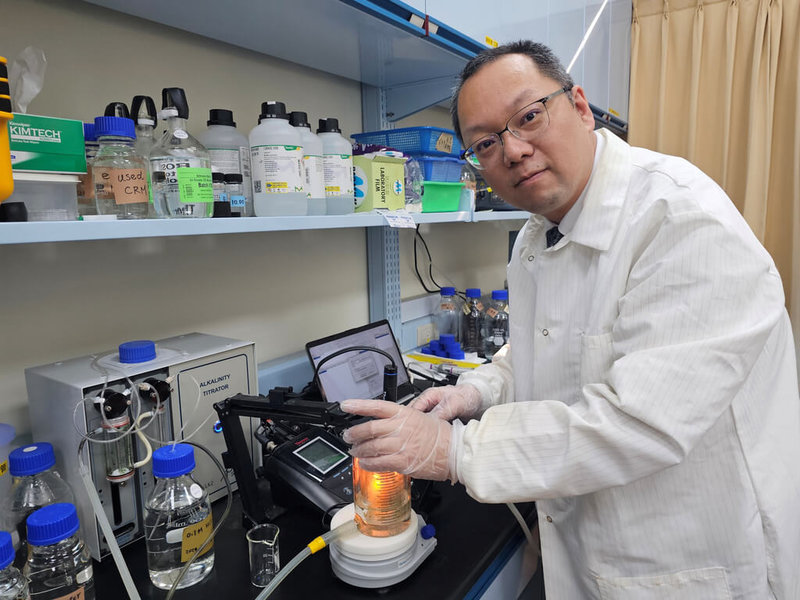

(中央社記者林巧璉高雄18日電)國立中山大學海洋科學系助理教授雷漢杰分析南海觀測數據資料,首次發現海水鹼度呈上升趨勢,並證實海洋鹼化有助於長期碳移除,成果刊上國際期刊「地球物理研究快報」。

中山大學今天發布新聞稿表示,雷漢杰分析一份長達26年的南海觀測資料,首次發現海水鹼度呈上升趨勢,證實海洋自然鹼化現象,並能提升二氧化碳吸收能力28%、減緩海洋酸化速度14%。首度證實海洋鹼化有助於長期碳移除,研究報告獲「地球物理研究快報」(Geophysical Research Letters)刊登。

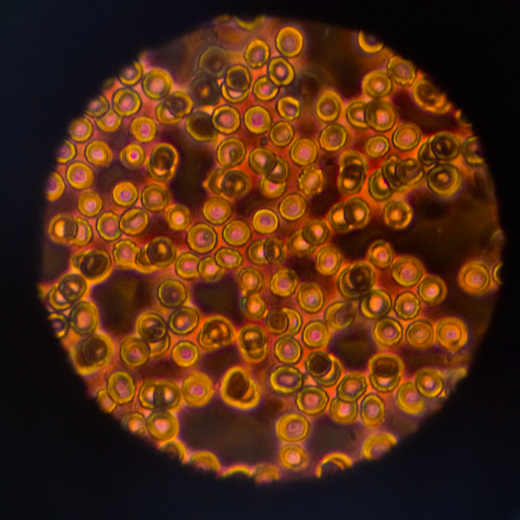

雷漢杰表示,海洋以海氣交換的方式,吸收約26%人為排放的二氧化碳,卻因此導致酸化,威脅海洋生態環境。近年來,聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)強調,若要達成淨零排放目標,僅靠減碳不夠,還必須結合「碳移除」技術,透過人為方式增加海水的鹼度就是創新方法之一。

雷漢杰說,過去以人工替海洋增鹼大多停留在理論或小規模實驗,缺乏長期實地觀測數據,他利用1999年在北南海成立的「東南亞時間序列研究」(SEATS)測站長期資料,系統分析總鹼度、溶解無機碳、pH值及碳酸鈣飽和度等指標。

「這次分析首度發現當地出現鹼度自然增加的現象,並能抵銷部分二氧化碳帶來的酸化與化學變化。」雷漢杰解釋,南海26年的觀測資料等於是一場「大自然提供的海洋增鹼實驗」,檢視真實海洋環境的長期狀態變化,提供科學數據驗證海洋增鹼碳移除技術的有效性與安全性。

研究顯示,南海表層海水總鹼度每年上升0.56微莫耳/公斤(萬分之三左右的上升量),使海水吸收二氧化碳的能力提升28%,同時減緩海水酸化速度14%,以及碳酸鈣飽和度下降速度22%。

雷漢杰強調,觀測成果與理論模型高度吻合,證明以「海洋增鹼」作碳移除不僅可行,還能同時帶來緩解海洋酸化的雙重效益。此結果不僅有助於了解南海的環境變遷,也可作為全球碳移除策略的參考案例,未來可繼續朝研發海洋人工增鹼技術的方向努力。(編輯:李亨山)1140918

- 2026/01/27 13:27

- 2025/09/19 10:04

- 2025/09/18 17:44

- 全球首次證實海水變鹼有助吸收二氧化碳 中山大學研究登國際期刊2025/09/18 11:23

- 2025/09/18 10:02

- 2025/09/17 13:11

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![艾卡拉茲5度戰澳網終奪冠 締造最年輕生涯大滿貫[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20260201/1776x1332_51326734362.jpg)

![艾卡拉茲5度戰澳網終奪冠 締造最年輕生涯大滿貫[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/webcover/800/20260201/1776x1332_51326734362.jpg)