AI淨零/跳脫傳產思維 生木邁向智慧化轉型創造多贏

數位轉型已是產業進行式,人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰,攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊,深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新,見證台灣產業再一次躍升。

(中央社記者張已亷高雄27日電)鄰近高雄市仁武工業區,生木科技玻璃股份有限公司以自家生產玻璃結合植栽妝點廠房,在周圍單色倉儲中顯得格外吸睛,步入大門可見業者利用大型自動化設備像切割紙張般進行玻璃加工,但一旁還有老師傅伏案手繪,在堅持傳統同時進行革新,並醞釀著再次蛻變。

生木科技自生產及銷售門窗等木製品起家,直至1990年轉行從事玻璃彩繪、噴砂、雕刻、鑲嵌等藝術創意製作,2年後正式成立公司,營運至今30多年,經歷數次轉型,以多方位建築創意加工為目標,期許成為台灣品牌客製精細玻璃加工廠。客源主要以建築相關領域為主。

父子接棒化危機為轉機 環環相扣的轉型成效

生木科技為家族企業,不同於其他傳產可能較為固守封閉,公司創辦人、現任董事長蔡宗武選擇跟上時代但不隨波逐流,2008年面對金融海嘯時,蔡宗武參與當時政府投資政策根留台灣,向台灣糖業股份有限公司承租3000多坪土地,建置機械化工廠並裝設太陽能發電系統,將關廠危機轉化為擴廠轉機。

同時為日後轉型奠定基礎,欣然「放手」讓二代承接。他開朗地說,若非走在前頭引領潮流,至少也要「跟著走」,不進則退。

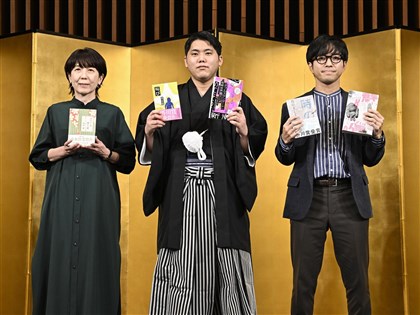

承接重擔的37歲總經理蔡志鴻,15歲開始跟著父親「半工半讀」,投身產業十餘年,他意識到缺工問題及轉型必要。在父親支持下把握舞台及資源,除了提升既有設備實現自動化倉儲外,還導入數位化轉型,透過電腦將製程標準化,以代碼或掃描QR CODE等方式操作大型機械手臂搬運或切割玻璃,降低失誤率、提高生產效率並合理化人力配置。

另外,蔡志鴻透過WIFI無線設備整合雲端計畫,確實掌握產能等相關數據,他說,「早期(經營)多半憑感覺,數據讓資訊透明化,有助管理及溝通。」

蔡志鴻表示,當時數位化轉型對公司各方面影響是環環相扣,也讓公司順利挺過2020年COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情衝擊,而數位化隨著人們在疫情期間的需求而蓬勃發展,疫後則有人工智慧等高科技產業急速成長,公司再度遇上新一波時代洪流,「若不投資,未來很難再跟上。」

擴大投資、培訓員工 生木著眼智慧化未來

生木科技因應產業智慧化與數位轉型趨勢,積極掌握政府資源與市場動向,規劃導入前瞻技術,提升整體營運效能與彈性,未來將持續優化生產流程、推動製造端智慧升級,並結合能源與數據整合應用,以厚植產業競爭力。

蔡志鴻預計再2至3年完成智慧化轉型,但他也坦言,將製程自動化或導入AI(人工智慧)不僅引發員工憂慮,擔心被取代而丟掉飯碗,還遇上「軟體跟不上硬體」的窘境。

對此,他藉由舉辦共識營、聘請管理顧問輔導員工,或派管理幹部受訓等方式,讓員工能「擁抱AI,不要害怕」,同時學習相關專業知識,提升公司整體競爭力。

蔡志鴻談到公司未來願景時眼睛發亮地說,「要讓訂購玻璃如網購一般容易」。要達成這個目標,首要之務是「數位化」到府丈量的老師傅,改掉紙筆抄寫習慣,將客戶端玻璃尺寸等相關數據,以平板等載具記錄並透過系統回傳公司,再透過智慧化分析,向客戶提供即時報價等量身訂製的服務,一方面防止發生二次謄打等錯誤,二方面希望能藉此提高客戶黏著性。

受人點滴深耕台灣 「惜情」二代拚國際市場

一代交棒二代,生木科技始終保持敏銳度,緊盯趨勢果斷決策,從1995年在仁武區建置廠房,到2008年金融海嘯及2020年疫情爆發,生木科技從未選擇外移或減產,而是配合政策加大投資根留國內,對此,蔡志鴻表示,因為一直受惠於台灣,才促使公司深耕在地。

蔡志鴻說,起初公司產品就是100%內銷,在取得台糖這塊土地建廠及獲得相關產業轉型政策補助後,深感資源大多來自台灣,「那就留在台灣發展」,未來規劃「立足台灣,進軍國際」。

蔡志鴻指出,後續可能會選擇鄰近的日本市場,因玻璃是勞力密集產業,日本面臨少子化情況下,台灣相對有優勢,另外,還會考量添購品質監控相關儀器,在自動化及智慧化等過程提高工廠生產效率之外,還要維持高品質輸出,朝向成為台灣品牌客製精細玻璃加工廠的目標持續邁進。(編輯:黃名璽)1140527

- 2026/01/14 12:28

- 2026/01/13 17:27

- 2026/01/12 12:25

- 2026/01/06 17:27

- 2026/01/02 12:01

- 2025/12/31 15:17

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![澳網表演賽連退男子名將 台英混血女將葛藍喬安娜人氣攀升[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20260114/1138x853_860432780689.jpg)

![怪奇物語紀錄片上線 5首80年代經典歌曲回味「顛倒世界」[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20260114/1079x809_928865351499.jpg)

![澳網表演賽連退男子名將 台英混血女將葛藍喬安娜人氣攀升[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/webcover/420/20260114/1138x853_860432780689.jpg)